執筆者:山崎 孝

公認心理師・ブリーフセラピスト・家族相談士

発達障害(ASD、ADHD)を持つ、またはグレーゾーン(特性が見られるが診断基準には満たない状態の通称)のパートナーとのコミュニケーションや関係構築に悩む方をサポートします。

発達障害は、脳の特定の領域での発達の遅れや特異性によって、学習、コミュニケーション、社会生活など、さまざまな面で影響を受ける状態です。生まれながらにしてその特徴を持ち、子ども期から成人に至るまで続くことが一般的です。

外見からはわかりにくいため、障害があると気づかれにくい一方、日常生活や社会生活を送る上でさまざまな支障をきたすことから、生きづらさを感じる人も少なくありません。発達障害よる困りごとは人それぞれです。

代表的な発達障害に、自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動性症(ADHD)、限局性学習症(SLD)があります。夫婦・カップルにおいて困難の原因となるのは主に、自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動性症(ADHD)です。

自閉スペクトラム症(ASD)

対人関係やコミュニケーションの難しさや特定の行動パターン、興味の偏り。感覚の過敏性または鈍感性を伴う場合もある。

注意欠如・多動性症(ADHD)

注意の維持が難しく、衝動的な行動や多動が見られる。

限局性学習症(SLD)

読む、書く、計算するなどの学習上の特定のスキルが困難。

発達障害は、生まれつきの脳の機能の発達に関する障害です。大人になってから発症するといったものではありません。

近年、大人の発達障害という言葉を見聞きする機会が増えました。子どもの頃には発達障害であることに気づかれずにいて、大人になってから気づかれるようになった人たちのことを指します。

大人になって気づかれる要因は以下があげられます。

当カウンセリングルームでは心理検査は行っておりません。また、発達障害の診断ができるのは医師に限られます。医学的診断を希望される場合は精神科を受診して下さい。

パートナーが自閉スペクトラム症(ASD)のため、コミュニケーションや関係構築がむずかしく、そのストレスから、不安障害や抑うつ状態などの症状が起きている状態のことをカサンドラ症候群といいます。医学的な診断名ではありません。その状態を表現する言葉です。

以下の3つが主な原因と考えられています。

パートナーは家庭外では問題が起きていないケースもあり、周囲につらさを訴えても「うちもそう」「よくあること」で済まされてしまい、理解を得られずに孤立して、さらに苦しくなってしまうこともあります。

元々は、アスペルガー症候群(現在の診断基準では自閉スペクトラム症(ASD)に統合)のパートナーや家族を持つ人が経験する状態として用いられました。今ではASDに限らず、発達障害のパートナーや家族、職場の同僚がいる人が経験する状態として用いられることもあります。

カサンドラ症候群になりやすいのは、真面目、几帳面、完璧主義、忍耐強い、面倒見が良いなどの傾向が見られます。

他人の感情に敏感で、深く共感できる人です。それだけに、言葉や非言語的なやり取りに対して深く反応し、その不一致にストレスを感じやすい傾向があります。また、面倒見の良さや忍耐強さから、ストレスを蓄積しやすい傾向もあります。

真面目、几帳面、完璧主義は美点でもありますが、「〜するべき」「普通〜でしょ」と行き過ぎると、対人関係を窮屈にしてしまうかもしれません。

自閉スペクトラム症(ASD)の特性には、対人関係をむずかしくする「社会性」「コミュニケーション」「想像力」の偏りがあります。また、感覚の偏りが見られることも多くあります。対人関係の困難さに4つのタイプがあります。

言葉の発達の遅れや知的障害を伴わない、いわゆるアスペルガー症候群の特性についての説明になります。

社会性とは、他者と円滑に関わる能力や態度のことです。ASDの人は、相手の気持ちを想像したり、その場の状況を読み取ったりするのが苦手です。そのために対人関係でトラブルが生じることが少なくありません。

定型発達の人は、成長の過程で自然に社会性を学び育んでいきますが、ASDの人たちは社会性を自然に習得することが困難です。そのため、「空気を読めない」「自分勝手」など批判されることがあります。

コミュニケーションの方法が独特で、会話が噛み合わないなどの特性のことです。以下のような偏りが見られます。

こだわりが強く、変化を嫌います。

手順、配置場所、規則、スケジュールなどに強くこだわる傾向があります。予定外のことに柔軟に対応するのが苦手です。決まったパターンで進めることを望みます。

自分が興味のあることには長時間になっても熱心に取り組めます。逆に興味を持てないことは極端におろそかになりがちです。

感覚刺激の反応に、敏感または鈍感の偏りが見られることが多くあります。

人との関わり方に4つのタイプがあるとされています。

一人でいることを好み、自分に必要な時だけ人と関わります。自分の世界を大切にしています。集団の中にいても、周りに人がいないかのように振る舞います。子どもに多いタイプで、成長とともに変化して他のタイプに変わることもあります。そのままの状態が続く人もいます。

人が関わってくれば、それに応じることもありますが、自分から人に関わろうとしません。自分の気持ちや考えを表現するのが苦手です。従順で言われたことに従う傾向があります。嫌だと思うこと、悪いと思うことも、求められたことに従ってしまうことがあります。

いろいろなことに興味を持ち、積極的に人と関わろうとします。しかし、自分の関心事を一方的に話したり、自分の要求があるときにだけ人と関わろうとしたりして、自己中心的に見られることがあります。

人との距離感が近く、初対面の人にもプライベートなことを平気で話したり、思ったことを全部言ったりします。いわゆる空気の読めない人とわかりやすいタイプでもあります。

能力・学力の高い人にに見られるタイプです。能力の高さから、家庭外では評価されたり、仕事では高い地位に就くこともあります。威圧的で自分の主張を一方的に押し切ろうとします。反論には敏感で、攻撃とみなし論理的に詰めます。家庭内でのみ尊大に振る舞うこともあります。

自閉スペクトラム症(ASD)の人が得意とすることは個人差がありますが、一般的にあげられる特徴がいくつかあります。

これらの特性は個人によって異なりますし、ASDの人全員に当てはまるわけではありません。発達障害やその特性が目立つ人の支援においては、不得手な部分を仕組みやツールでカバーすること、得意な部分に光を当てて、そこを活かすことに重点が置かれます。

注意力の欠如、衝動性、および過剰な活動性が特徴です。

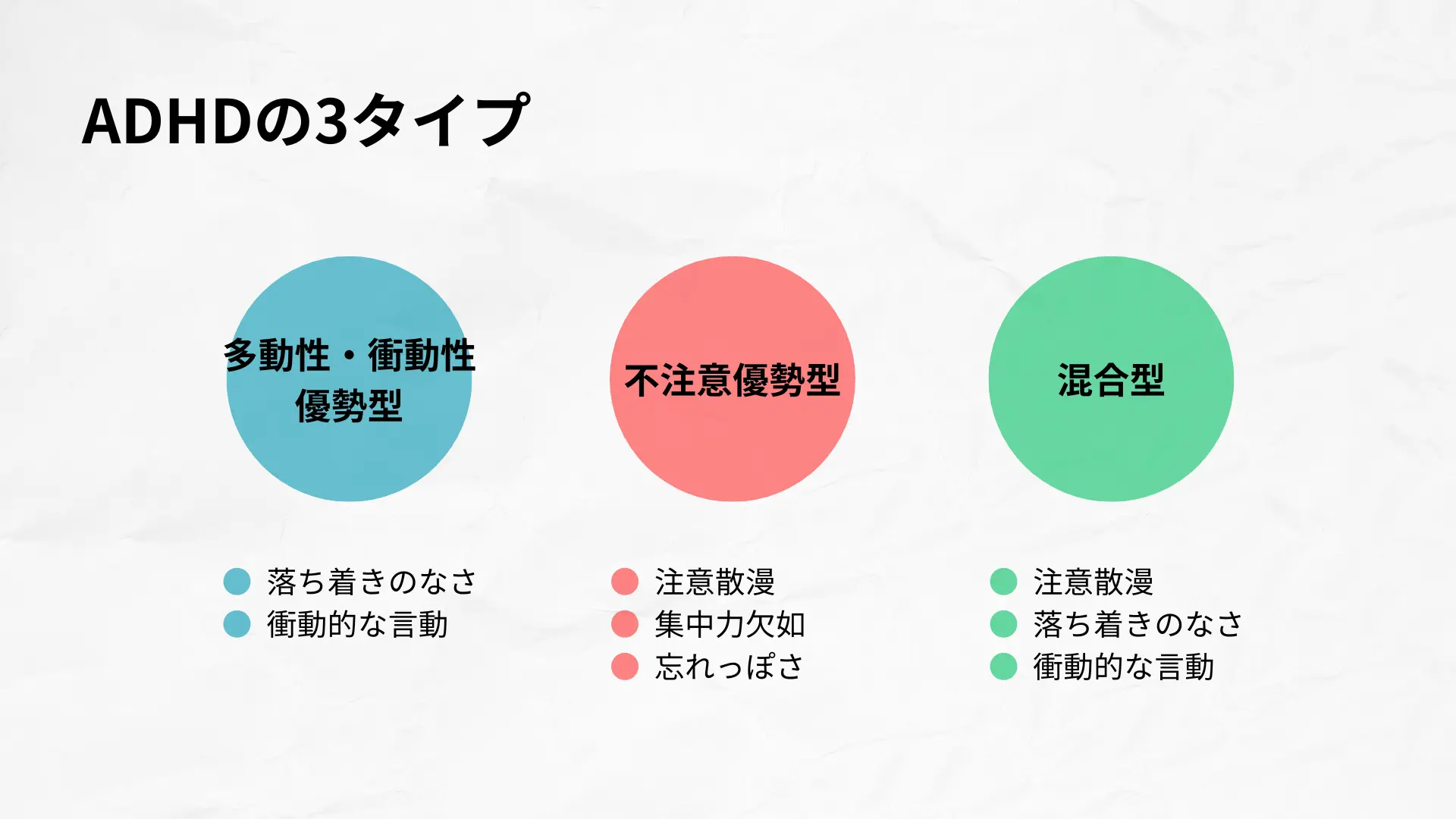

不注意優勢型、多動・衝動性優勢型、混合型の3つに分類されます。

ケアレスミスが多い、いつも探し物をしている、整理整頓が苦手、すぐに気が散るなど、不注意が目立ち、多動や衝動性が目立たないタイプです。ルーティンワークや日々の家事ができません。書類の管理が苦手です。

じっとしていられない。静かに作業できない。落ち着かず、イライラしやすい一方で、会議や作業の時に眠りをしてしまうことがあります。

不注意が「静」とすると、多動・衝動性は「動」です。同じADHDでも複雑さがあります。混合型とは、不注意と多動・衝動性のどちらの特性も併せ持つタイプです。

注意欠如・多動性症(ADHD)の人は、次のような強みを持っていることがあります。

これらの特性は個人によって異なり、また環境や状況によっても変わります。発達障害やその特性が目立つ人の支援においては、不得手な部分を仕組みやツールでカバーすること、得意な部分に光を当てて、そこを活かすことに重点が置かれます。

愛着障害(乳幼児期に特定の養育者(母親や父親など)との愛着形成がうまくいかず、問題を抱えている状態のこと)や他の精神疾患などによって、発達障害と似た症状を示すことがあります。発達障害の診断がむずかしい理由の一つです。

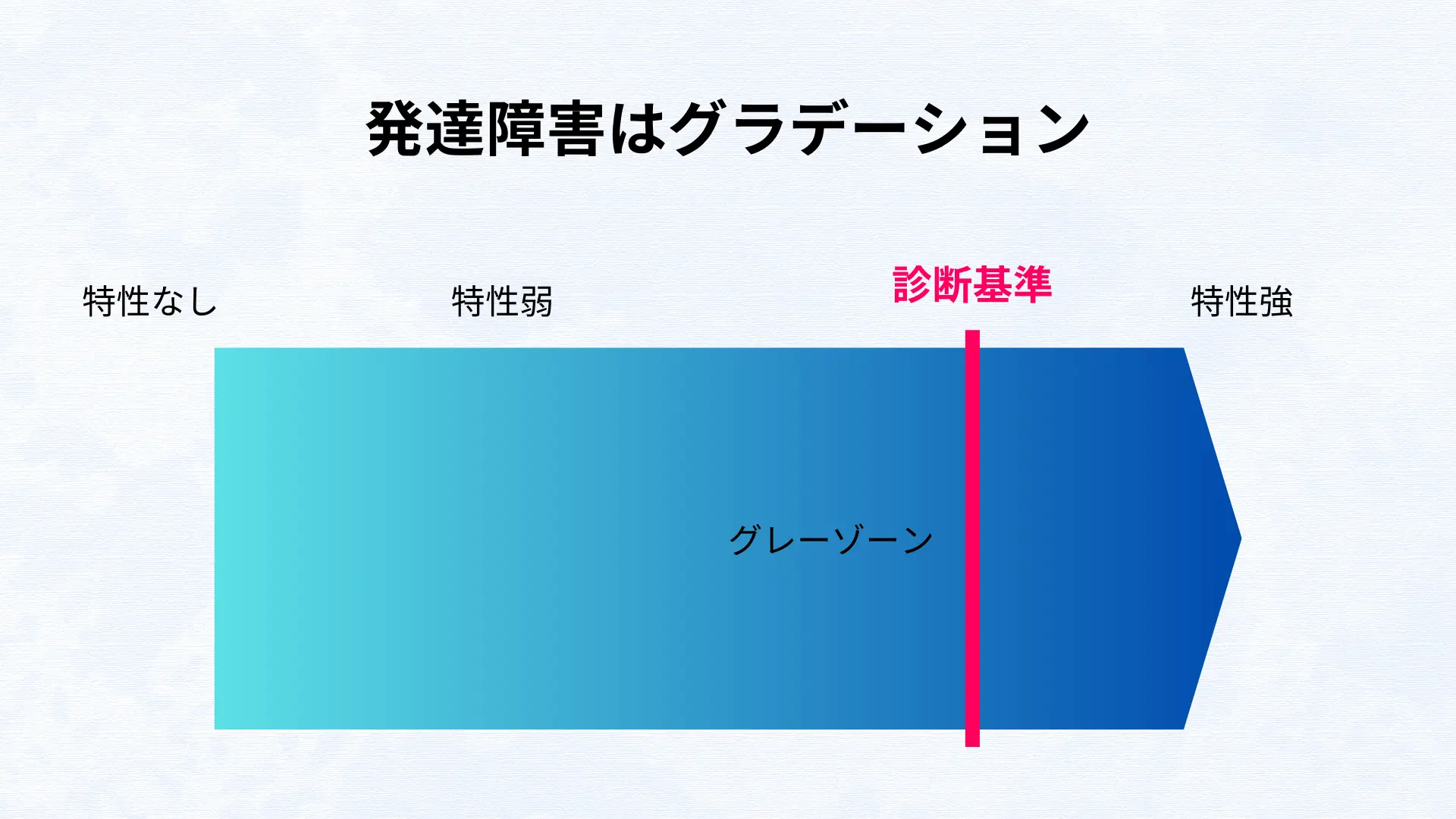

グレーゾーンとは、発達障害の特性が見られるものの、医学的な診断基準には至らない状態のことをいいます。通称であり医学用語ではありません。

発達障害の特性を読むと、特性の強弱の差こそあれ、自分にも当てはまると感じる人がいると思います。発達障害が周囲に理解されにくい原因でもあります。

汎用的な対処法として以下の3つ紹介します。

同じことが起きても、そうなる理由がわかっている状態と、わけがわからない状態でいるのとでは、ストレス度が異なります。発達障害の理解を深めることは、自分もパートナーシップも助けることになるはずです。

大人の発達障害、大人のASD、大人のADHDといったタイトルの本を、1冊だけではなく、何冊か読んでみることをお勧めします。専門家によるものは必須ですが、加えて当事者の体験談を読むのもおすすめです。

専門家による書籍からは、発達障害全般についての知識を得られます。ただし、多くの読者を対象とした、多くの人に当てはまる一般的な内容になります。もちろん、大いに役立ちます。私の知識も主にそれらから得ています。

当事者の体験談は、その人個人の体験です。汎用性がなく、あなたの状況に合っていないこともありえます。しかし、当事者の体験・感情が生々しく描かれていることから、深い共感を体験する機会が多いです。カタルシス体験が得られるのはこちらでしょう。

人は、自分を理解してくれる人を理解しようとするものです。逆も然りです。人は、自分の話を聞いてくれる人の話は聞こうとするものです。逆も然りです。

「なぜ、私だけがんばらなければならないの」という気持ちになるのは当然だと思います。それでも、一緒にやっていこうと思うのであれば、強くおすすめします。

発達障害の人の中には、自分の気持ちを言語化して表現するのが苦手な方がいます。また、質問に対して見当違いの答えが返ってくることがあります。気持ちを理解するのがむずかしく、それがカサンドラ症候群の苦しさの一つです。

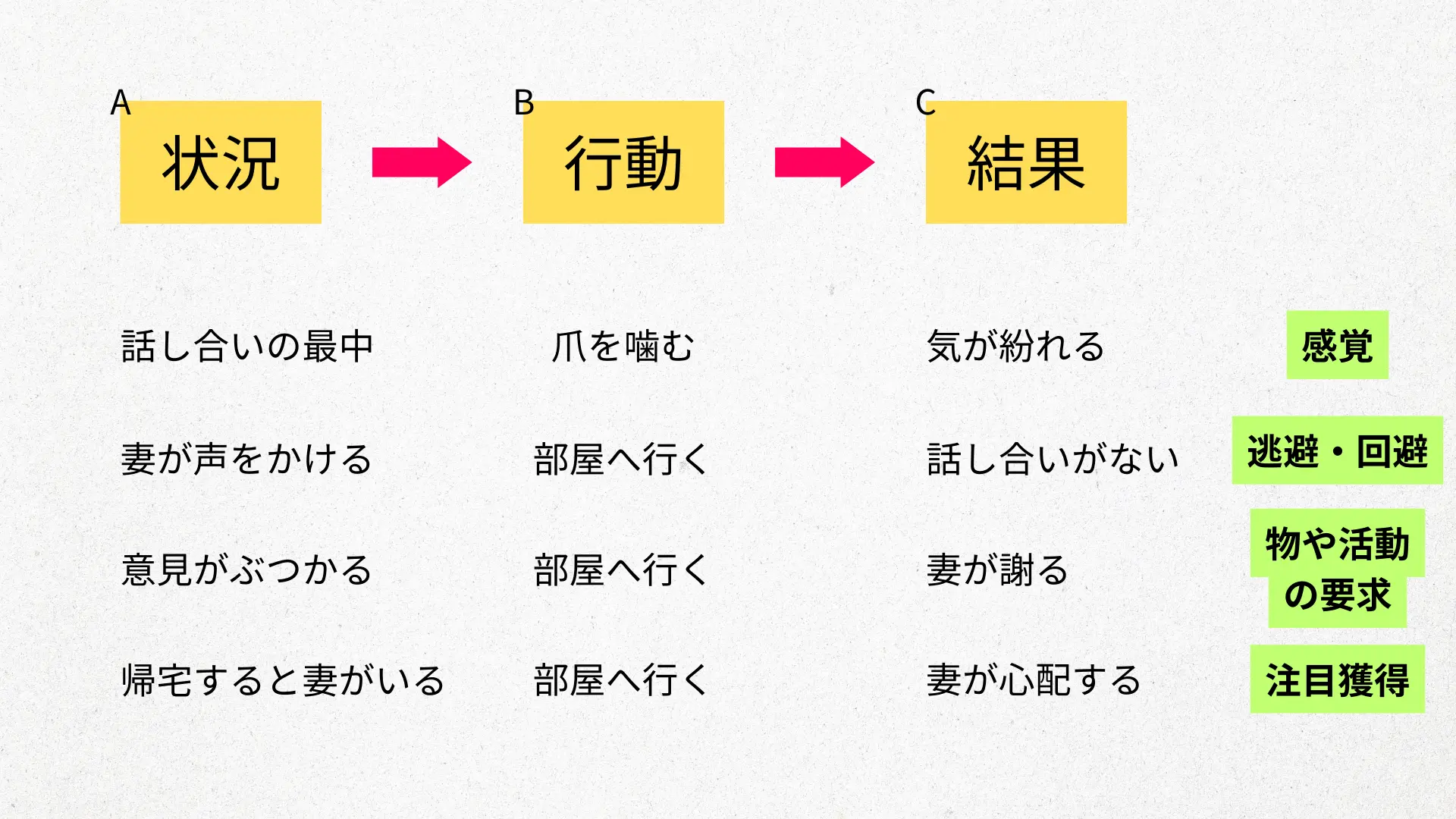

行動分析学は、そのような人の気持ちの推測や理解に役立ちます。

【行動分析学】人の行動を科学的に研究し、また、その知見を生かして、人間社会の様々な問題の解決に取り組んでいる学問。認知行動療法の理論的基盤の一つ。

行動分析学では、行動の機能を次の4つに分けます。機能は意図や目的と言い換えることもできます。

1つの行動に複数の機能が存在することもあります。上の例で夫が部屋に閉じこもるのは、逃避・回避と注目獲得の機能が同時に存在している可能性もあります。最初は、逃避・回避のためだったのが、後に注目獲得に変わるなど、機能が変化したり、増えたりすることもあります。

パートナーの言動が理解できないとき、上記の図を紙に書くと、客観的な視点を持ちやすくなり、理解しやすくなります。カウンセリングでは、一緒にこの分析に取り組むこともします。

パートナーが発達障害であれ、グレーゾーンであれ、もしくは他の要因であれ、その人の困りごとを理解して、その困りごとに対して有効な支援の提供を行うのがカウンセリングです。

残念ながら、何か(豊かな情緒的な交流など)をあきらざるを得ないケースも少なくありません。新たな夫婦の形を模索して、再構築に向かうのはめずらしくありません。また、離婚を選ぶケースもあります。

長くて苦しい時間を経て、その決断に至ることが大半です。

その苦しみに寄り添い、決断に至るプロセスを支えるのもカウンセラーの役割です。安全な環境で自分自身に向き合い、心を整理して、決断に向かうあなたを全力でサポートします。

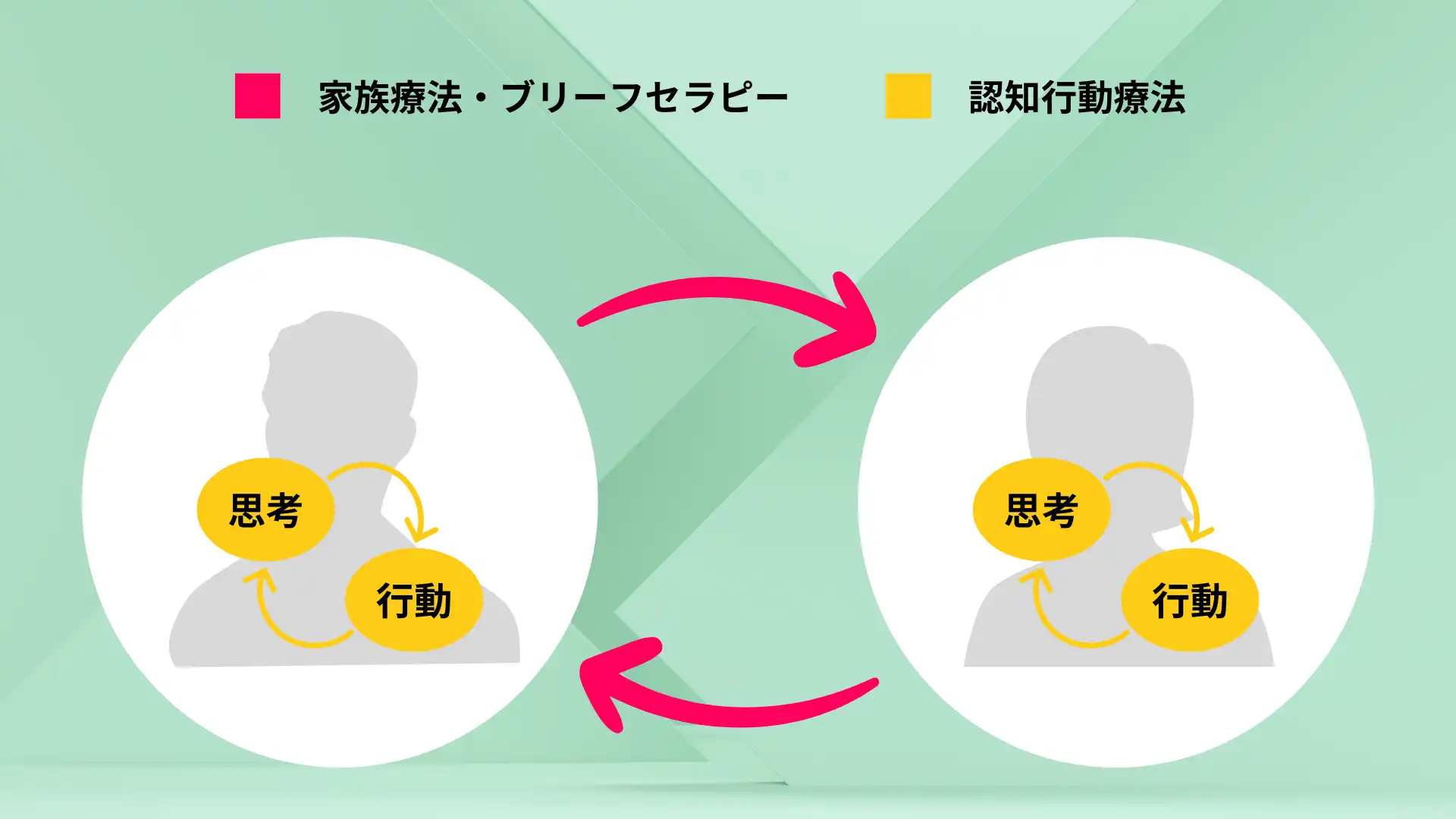

当カウンセリングルームでは、家族療法・ブリーフセラピーと認知行動療法を用いて夫婦・カップルの問題解決を支援しています。

ブリーフセラピー・家族療法では、問題の原因を個人内ではなく、コミュニケーション(相互作用)によって維持されていると考えます。相互作用の変化を促して問題の解消・解決を目指します。原因や犯人探しをしない、人にやさしいカウンセリングです。

認知行動療法は、認知(考え方、物事の捉え方)と行動のパターンを改善することで問題の解決を目指します。お互いの気持ちや考えを理解し合うことにおいて、とても役に立つ理論です。セルフケアなど様々な場面で活用されています。