執筆者:山崎 孝

公認心理師・ブリーフセラピスト・家族相談士

当カウンセリングルームでは、家族療法(特にブリーフセラピー)の考え方に基づいて、夫婦・カップルの問題改善・解決の支援を行っています

カウンセリングで、ご夫婦それぞれの話を聞くと、興味深いことに気づきます。例えば、妻は「夫が怒るから黙るしかない」と言い、夫は「妻が黙るから怒ってしまう」と言います。どちらも「自分は反応しているだけ」と感じています。

この「お互いが相手のせいだと思っている状態」こそが、家族療法が注目するポイントです。家族療法では、問題や原因を個人に求めるのではなく、人と人の関係性、相互作用に焦点を当てて、問題の改善・解決を図ります。

夫婦・カップル2人でなければ家族療法ができないということはありません。個人カウンセリングであっても、家族療法としてのサポートが可能です。

ここでは、家族療法の考え方として、2つの理論を紹介します。

カウンセリングを行っていて興味深く感じるのは、「良かれと思ってやっていること」が問題を維持していることです。つまり、「解決のための努力が、逆に問題を維持するように機能している」ということです。

たとえば、夫の無口を心配した妻が「何か話して」と促します。夫はプレッシャーを感じてさらに黙ります。妻はますます心配して話しかけます。この「心配して話しかける」という行動自体が、意図に反して「黙る」を強化してしまうのです。

家族・夫婦などの集団をひとかたまりのシステムとして捉えます。職場やクラブ活動などもシステムとして扱うことができます。

問題の原因を個人に求めるのではなく、システム内の相互作用によって生じていると捉えるのがシステム論の考え方です。相互作用とは、人と人との間で交わされるコミュニケーションやお互いの影響のことです。「問題がある人はいない。問題を作るシステムがある」との立場を取る、人にやさしいカウンセリングです。

例を示します。

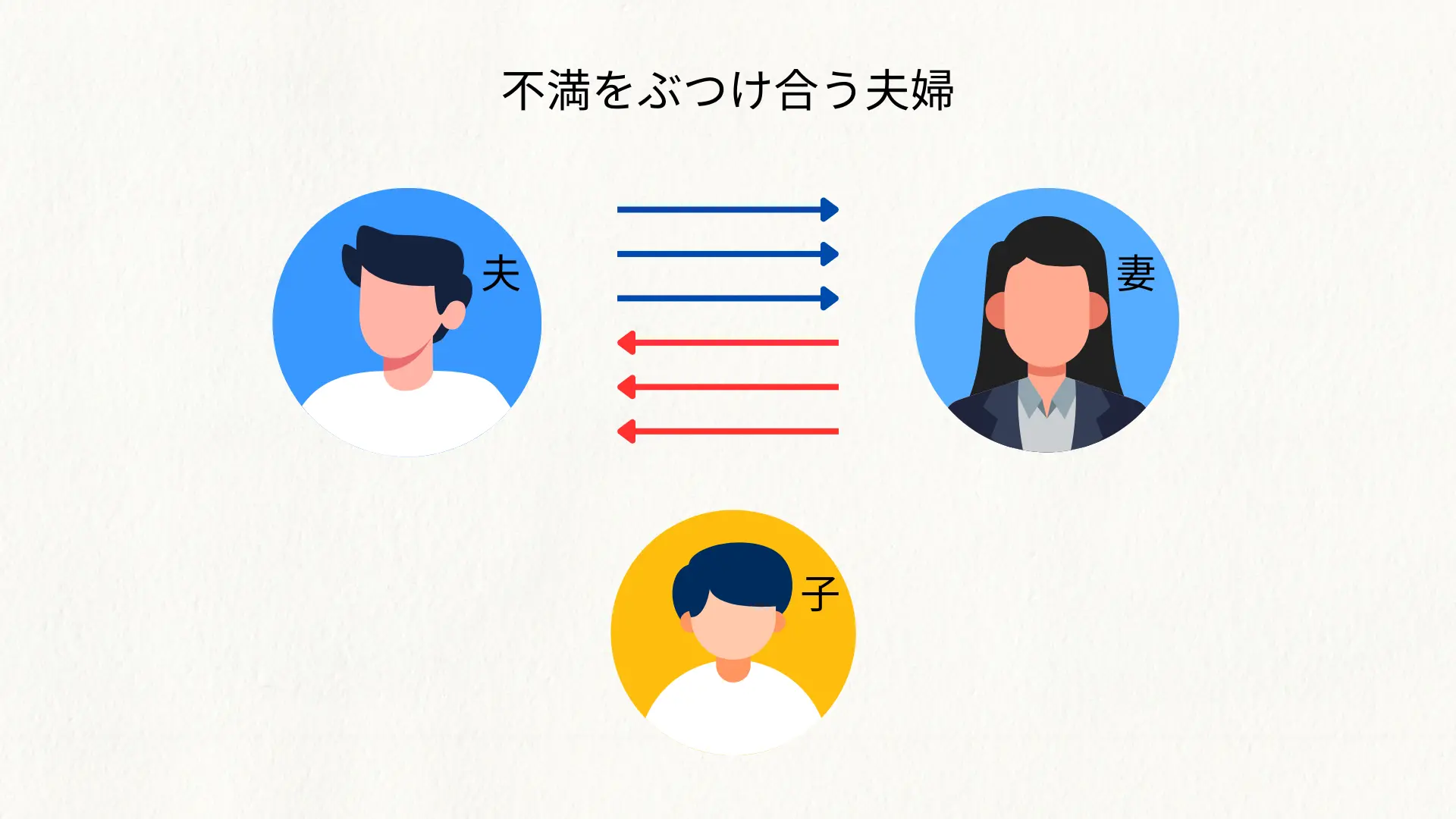

以下の図は、子どもが1人いる3人の家族において、夫婦の関係が悪く、お互いに不満をぶつけ合っている状態を示しています。矢印の方向は関心(この場合は不満)を向ける相手です。矢印の数は関心の量を示しています。

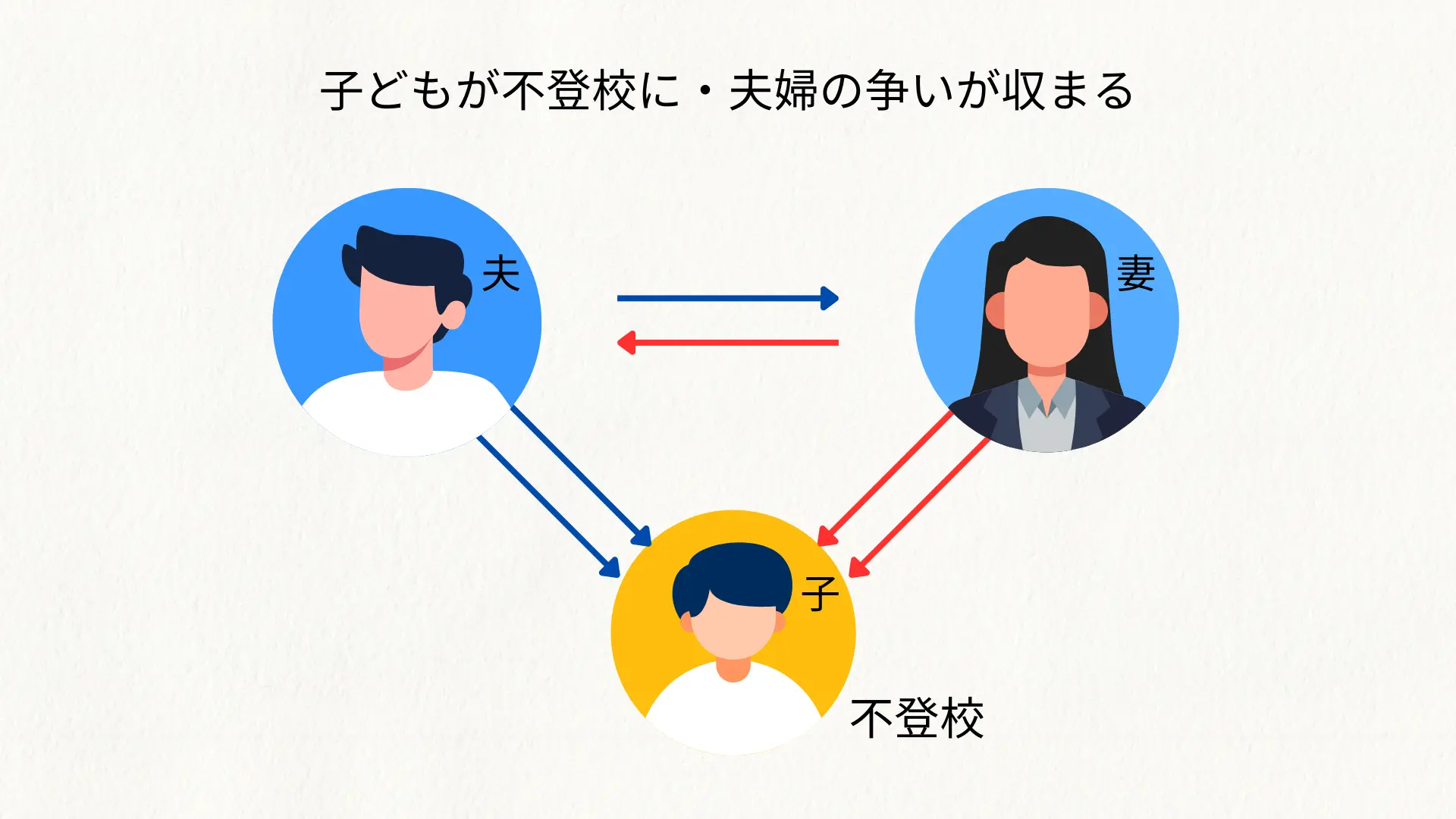

夫婦の関係の悪さが続くと、子どもが病気になったり、不登校になったりすることがあります。子どもが病気または不登校になると、お互いが相手に向けていた関心が子どもに向くことになります。その結果、夫婦の争いが収まることがあります。

この場合、カウンセラーは「お子さんは身体を張って夫婦の争いを止めたのかもしれませんね」と言うかもしれません。そして、「不登校がなくても争わなくて良い方向を考えてみませんか」と言うかもしれません。

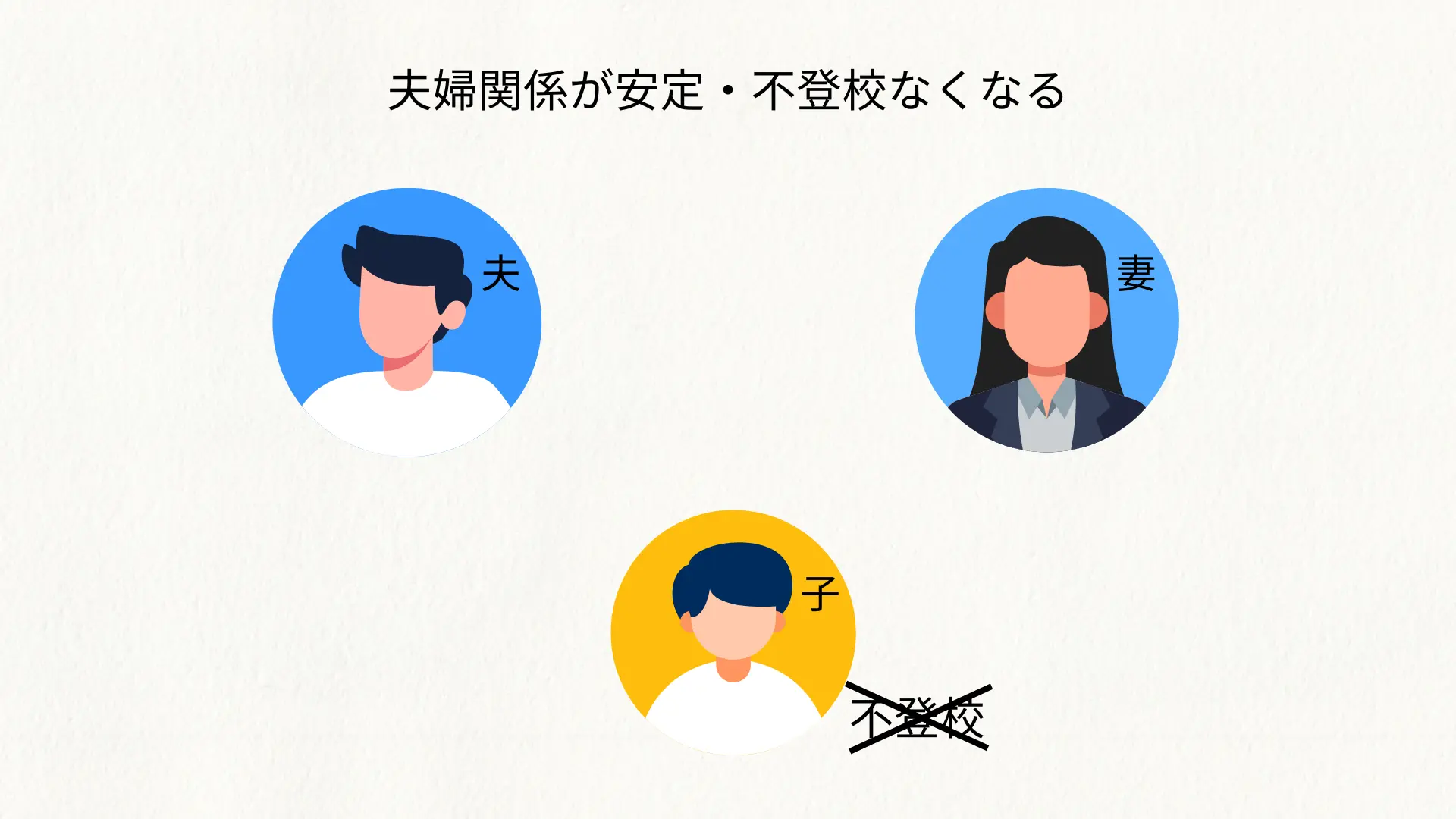

このように、システム内の相互作用を変化させて、問題の改善・解決に向かう支援を行います。

カウンセリングを行っていて興味深く感じるのは、「良かれと思ってやっていること」が問題を維持していることです。つまり、「解決のための努力が、逆に問題を維持するように機能している」ということです。

たとえば、夫の無口を心配した妻が「何か話して」と促します。夫はプレッシャーを感じてさらに黙ります。妻はますます心配して話しかけます。この「心配して話しかける」という行動自体が、意図に反して「黙る」を強化してしまうのです。

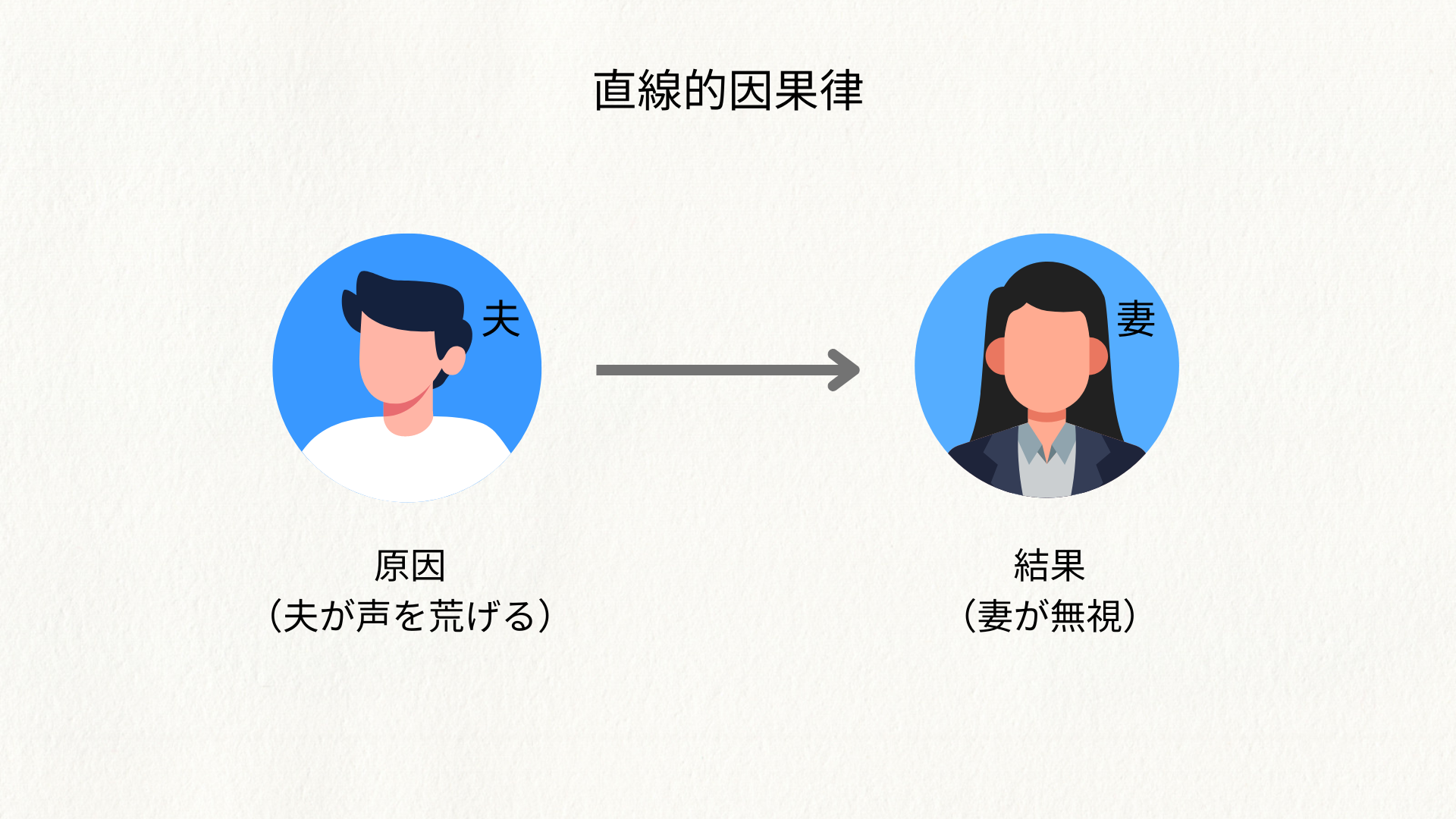

私たちは普通、問題が起こると原因を探します。「原因 ➡ 結果」と考えます。この捉え方を直線的因果律といいます。

夫婦の問題を直線的因果律で考えると、

夫が黙るから妻が怒る

または

妻が怒るから夫が黙る

のどちらかが原因になります。しかし、実際には、どちらが先だったかを決めることはむずかしいです。

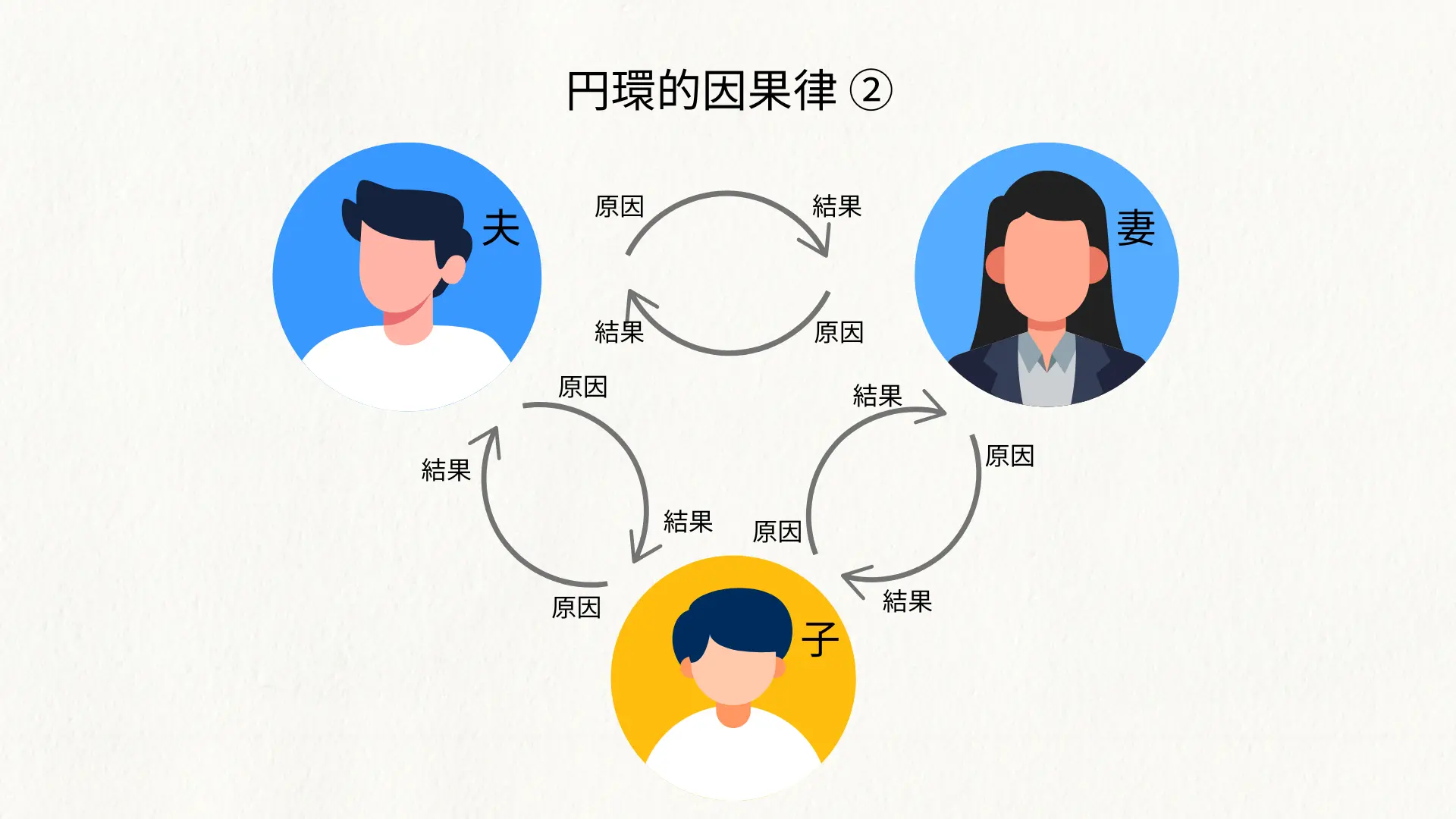

家族療法では、直線的因果律の立場を取りません。原因と結果は円環的に循環していると捉えます。これを円環的因果律といいます。図で表現すると以下のようになります。

夫が声を荒げる

➡ 妻が無視

➡ 夫が声を荒げる

➡ 妻が無視

➡ 最初に戻る

どちらの発言も原因であり、同時に結果でもあると捉えます。この悪循環を断ち切ることで、問題の改善・解決を目指すのが家族療法の考え方です。

人数が増えても同じです。

父親が母親を責める

➡ 母親が抗議する

➡ 夫婦ケンカになる

➡ 子どもが泣く

➡ 父親が母親を責める

➡ 母親が抗議する

➡ 子どもが泣く

➡ 最初に戻る

上記のケースであれば、夫婦それぞれが望むことをしっかり伺った上で、その望みが叶う方向に機能するであろう行動を提案するかもしれません。

家族療法の大きな強みは、人にやさしいことです。

夫婦の問題を「夫が悪い」「妻が悪い」と考えると、解決よりも責任追及に時間を費やしてしまいます。家族療法では、問題を人から切り離して、関係性のパターンに注目します。

「人」の「間」と書いて「人間」です。人は社会的な存在であり、心は人と人の間、つまり関係性にあるのではないか。個人的に、そのように意味づけています。家族療法は、この関係性に働きかけるアプローチです。

「どちらが悪いか」ではなく「どのようなパターンが問題を作っているか」を考えることで、夫婦が協力して解決に向かいやすくなります。

また、家族療法は必ずしも複数人の参加を必要としません。個人カウンセリングであっても、システムやシステム内の相互作用を想定した支援であれば、家族療法を行っているといえます。一人で来談されても、夫婦や家族全体の関係性を考慮しながら、できることを一緒に探していきます。

当カウンセリングルームでは、家族療法の学派の一つであるブリーフセラピー(短期療法)を中心に支援を行っています。

当カウンセリングルームでは、家族療法を以下のように実践しています。

カウンセリングでは、まず「どのようなやりとりが繰り返されているか」を一緒に確認します。図に描いたり、言葉で整理したりしながら、お二人の関係性のパターンを可視化していきます。

客観的に見ることで「あ、確かにこのパターンだ」「いつもこうなる」と気づかれる方が多いです。

パターンがわかったら、「いつもと少し違うこと」を試してみます。大きな変化を求めるのではなく、ほんの少しだけ違う対応をしてみる。この「実験」の積み重ねが、関係性を変えていきます。

パートナーが来談されない場合でも、一人の行動が変われば関係性全体に影響します。「相手を変えよう」ではなく「自分の関わり方を変えてみる」ことで、システム全体が動き出すことがあります。

一人でも大丈夫です。一人の行動が変わることで、関係性全体が変わることがあります。パートナーが同席に応じてくれない場合、切り出しにくい場合は一人でお越し下さい。

尚、暴力が起きているときは、原則として二人での面接は行いません。

基本的には「今」と「これから」に焦点を当てます。ただし、過去の話が必要な場合は伺います。

数回で変化を感じる方もいれば、時間をかけて取り組む方もいます。お二人のペースに合わせて進めます。