「仲は良いです」「趣味や食の好み、笑いのツボも同じです」「休日はほとんど一緒に過ごしています」

「でも、大事な話になると衝突します」「ケンカしたくないので、そのような話をしないようにしています」

日常会話ができても、休日を一緒に楽しむことができても、肝心なことを話し合えない。仲が良いけれど、関係が良くない例です。夫婦には家庭を運営する責任や決断が伴います。仲が良いだけでは足りません。関係の良さも求められます。

仲が良い

仲が良いは、通常、友情や親密さを強調します。相性が良いも同じような意味で使われます。互いに深い理解と尊重があり、一緒に時間を過ごすことを楽しむ人々の間の関係を指します。例えば、長い間の友人や親しい家族のメンバーは、仲が良いと表現されることが多いです。

友だちの例

AさんとBさんは学生時代からの友達で、頻繁に連絡を取り合っています。彼らはお互いの家族について知っており、週末には一緒に映画を見たり、カフェでお茶をしたりしています。彼らの間には、深い信頼と理解があり、お互いの個人的な悩みや喜びを共有することが多いです。

家族の例

CさんとDさんは兄弟で、非常に仲が良いです。彼らは共通の趣味を共有し、一緒に旅行に行ったり、休日には一緒にスポーツを楽しんだりします。彼らはお互いの人生の重要な部分を共有し、困難な時には互いに支え合います。

関係が良い

関係が良いとは、一般的に、人々が互いに敬意を持ち、協力し、効果的にコミュニケーションを取ることができる関係を指します。

これらは必ずしも親密さを意味するものではなく、職場の同僚やビジネスパートナーなど、プロフェッショナルな環境でも使われます。

職場の例

EさんとFさんは同じ会社で働いています。彼らは異なる部門にいるため、日常的にはあまり接触する機会はありませんが、プロジェクトの際には協力し合い、互いの専門知識を尊重しています。彼らの間には個人的な繋がりはそれほど深くありませんが、仕事上では非常に協力的で信頼し合っている良い関係があります。

ご近所さんの例

Gさんはアパートの隣に住むHさんとは深い個人的な関係はありませんが、互いに挨拶を交わし、必要な時にはお互いに手助けをします。たとえば、Gさんが旅行に行く際には、Hさんが郵便物を見てくれるなど、日常生活において良好な関係を維持しています。

夫婦には「仲の良さ」と「関係の良さ」の両方が必要

夫婦としての生活は、単に愛情や親密さだけで成り立つものではありません。確かに、仲が良いという親密さは、お互いを深く理解し、支え合うことを可能にします。これは夫婦間での信頼と愛情を深め、共有する喜びや悲しみを通じて強い絆を築く基盤となります。

しかし、これだけでは不十分です。夫婦生活は多岐にわたる責任や決断、挑戦を伴います。このため、関係が良いという側面が重要になってきます。これは、お互いに対する尊重、コミュニケーションの技術、お互いの独立性を認め合う能力などを含みます。

例えば、経済的な決断、子育てのアプローチ、キャリアの目標など、日々の生活の中で生じる様々な状況において、夫婦が協力し合い、お互いの意見やニーズを尊重することが必要です。

夫婦は単なる恋愛関係を超えて、日々の生活の中での協力者、サポートするパートナーとして機能することが求められます。

このバランスが取れた関係こそが、健全で持続可能な夫婦生活の鍵と言えるでしょう。

親密さと良い関係を両立させるには

「仲が良い(親密さ)と関係が良い(相互の尊重と協力)を両立させる」をテーマに進めていきます。まずは、どのような姿勢が求められるかについてです。

お互いの夫婦観・家族観の理解と共有

良好な夫婦関係の基礎となるのは、お互いの夫婦観や家族観を深く理解し、尊重することです。夫婦それぞれが持つ家族に対する理想や役割についてオープンに話し合い、共通の理解を築くことが、互いの絆を強化し、より充実した関係を育む土壌となります。

仲の良さ(親密さ)と関係の良さ(相互の尊重と協力)の両方を育てるには、夫婦間のコミュニケーションは、単に日常の出来事を共有するだけでなく、それぞれの価値観や期待、夢を語り合う機会を持つことが大切です。

この過程では、お互いの違いを認め合うことも不可欠です。異なる背景や経験を持つ二人が一緒になるとき、価値観の違いは自然と生じます。これを受け入れ、相手の視点を理解しようと努めることで、夫婦関係はより強固なものになります。また、お互いの意見を尊重し、決定事項については共に話し合って決めることが、信頼関係を深める鍵となります。

さらに、定期的に二人だけの時間を設け、お互いの感情や思いを共有することも重要です。このような時間を通じて、お互いの内面を理解し、感情的なつながりを深めることができます。良好な夫婦関係は、お互いにとっての精神的なサポートであり、人生の旅路を共に歩むパートナーとしての絆を育むことに他なりません。

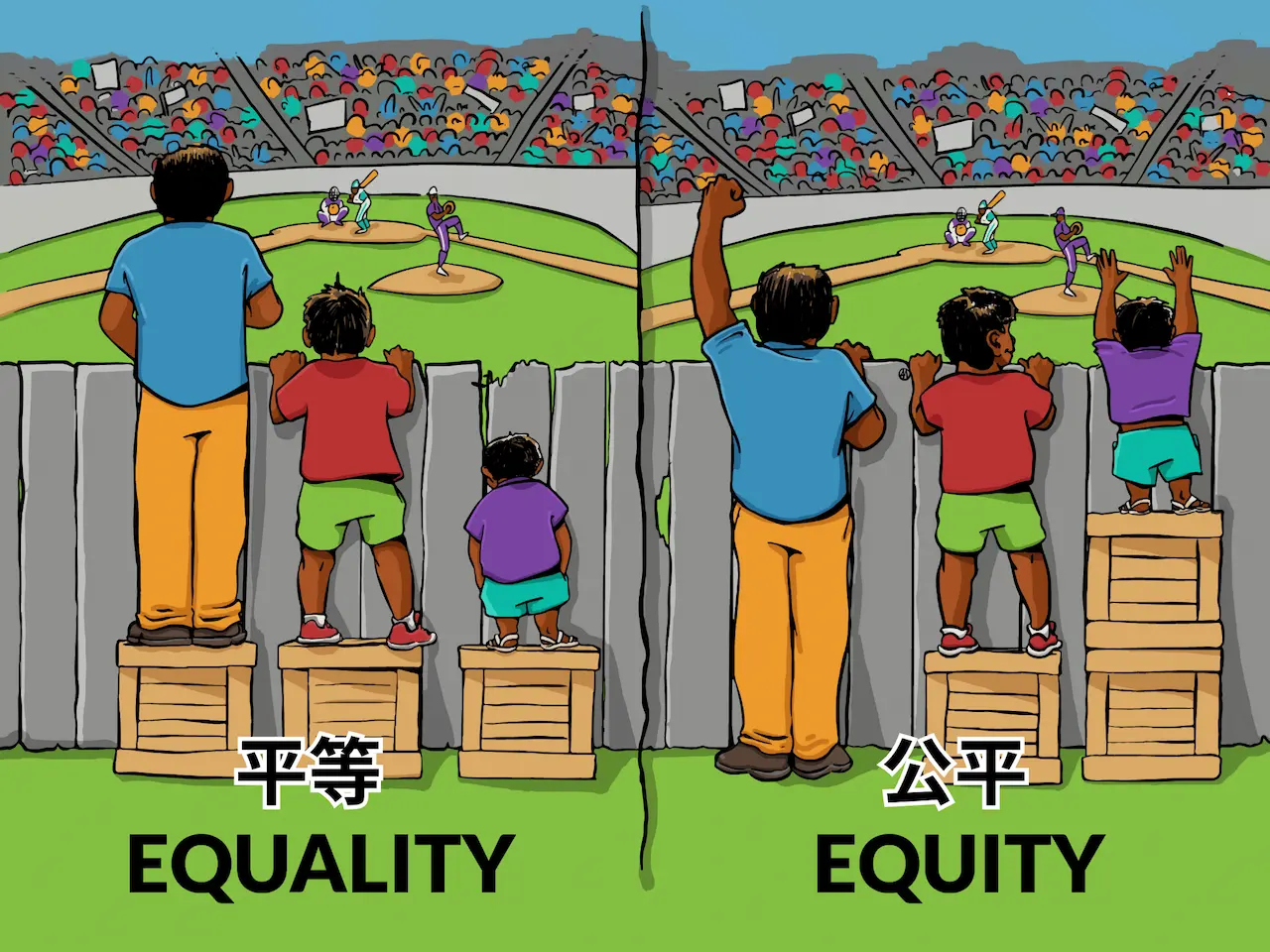

平等より公平

平等ではなく公平であろうとする姿勢が大切です。平等は、各人に同じ支援(この場合は同じ高さの箱)を提供することです。公平は、個人に合わせた支援を提供することです。

これを家事・育児・経済の分担に当てはめると以下のようになります。

平等であろうとするなら、家事や育児、経済の分担を均等にします。たとえば、一方が料理をし、もう一方が後片付けをする、あるいは収入が異なっても家計への貢献金額を同じにするなどです。これが平等ですが、それぞれの状況や能力には個人差があるため、均等分担が必ずしも最良とは限りません。

公平の観点からは、それぞれの能力や状況に応じて分担を調整します。例えば、時間的に余裕がある方が家事や育児の大部分を担い、もう一方はその人の状況に応じて経済的な貢献を多くするなど、個々の状況やニーズに合わせた分担が考えられます。

理解と納得

夫婦としての絆を深め、充実した関係を築くためには、単に一方的な努力や妥協ではなく、双方の納得が基盤となることが重要です。この納得は、お互いの感情、意見、価値観を理解し、尊重することから生まれます。

仲が良いという親密さを育むためには、お互いの感情や思いを深く共有する必要があります。これには、日常の忙しさの中でも質の高い時間を共に過ごし、お互いの趣味や関心を理解し合うことが含まれます。

親密さは、相手の意見や感情を受け入れ、その上で共感を示すことで、より深まります。お互いに対する深い理解は、自然と納得へと繋がり、関係の質を高めます。

関係が良いという相互の尊重と協力を育てるには、決定事項や日々の選択において、双方の意見を平等または公平に扱い、共通の解決策に至るまで議論を重ねることが必要です。

これは、単なる妥協ではなく、お互いのニーズや限界を理解し、それに基づいて最善の道を選択する過程です。相互の納得は、尊重と協力の精神を基盤としており、夫婦間での信頼と安定を促進します。

夫婦関係の健全さは、お互いの納得によって大きく左右されます。この納得は、お互いの親密さと尊重の両方を育み、強固で健康的な夫婦関係へと導く鍵となります。夫婦が互いに納得するためには、定期的なコミュニケーション、共感、そして共有された価値観の理解が必要不可欠です。

しっかり伝える

このような相談がありました。

【クライエント(相談者)】私が育った家族では、運転免許を持っているのは父だけでした。父はお酒が好きですが、平日は飲みません。家族に何かあったとき、すぐに車を出せるようにと父は考えていました。

【クライエント】夫もお酒が好きです。毎日飲みます。父と同じように平日は飲まないでほしいのですが、それを望むのはわがままですか。

【カウンセラー】飲んでほしくないのは、どのような理由からですか。

【クライエント】今、お腹の中に赤ちゃんがいるんです。初めてのことで不安で、何かあったとき、すぐ病院に送ってもらえる状態でいてほしいのです。

【カウンセラー】それは、おめでとうございます。不安は当然ですよね。そのことについて、ご主人はどのようにおっしゃっていますか。

【クライエント】以前から、休日に車を出すのをイヤそうにするので、言い出しにくくて。

【カウンセラー】確かに言いにくそうですね。でも、大切な時期なので、ちゃんと話し合いたいですね。どのように持ちかけると良い話し合いができるか、一緒に考えてみませんか。

【クライエント】はい。ぜひ。

言い出しにくいのは、過去に夫の言動で不快な思いをしているからだと想像できます。もし、夫の言い分を聞くと、イヤな反応を返してしまう理由が理解できるかもしれません。

そのようなことを繰り返していると、お互いが不快な思いをしないように、最小限の発言で済まそうとしがちです。そうすることで肝心な情報(上記の場合、妊娠中の不安)が伝わらず、かえって不快な思いをする悪循環に陥ることがあります。

夫の中で、お酒と赤ちゃんがつながっていない可能性も考えられます。つながれば、あっさり了承するかもしれません。お酒は週の半分にして、半分はタクシー利用などの折衷案を考える話し合いになるかもしれません。

まとめ

- 良好な関係を築くことは、必ずしも緊密な絆で結ばれることを意味しません。

- 仲が良く、一緒にいて楽しいことは重要ですが、重要な会話ができるような健全な関係を築くことも同様に重要です。

- 結婚生活においては、親密さと良好な関係の両方が必要です。

- そのためには、お互いの結婚や家族に対する考え方を理解し、共有することが必要であり、効果的なコミュニケーション、尊敬の念、明確な自己表現能力が求められます。

- また、家事、育児、経済などの仕事において、個人の能力や状況を考慮し、平等ではなく公平であるよう努力することも重要です。