執筆者:山崎 孝

公認心理師・ブリーフセラピスト・家族相談士

モラルハラスメントとは、精神的嫌がらせ・精神的暴力を指します。無視やコミュニケーションの拒否、あいまいな言い方や態度などで、被害者を不安にさせて精神的に支配します。侮辱や嘲弄、中傷や悪口といった精神的暴力をふるい、被害者の心を破壊します。

暴力には以下の種類があります。

参照ページ 配偶者暴力防止法 | 内閣府男女共同参画局

モラルハラスメントでは、わかりやすい身体的暴力や性的暴力は行われないか、または少ないです。他の暴力が、被害者に非があるという主張と合わせて行われます。

モラルハラスメントの判断はむずかしいことがあります。モラハラ的な行為は、一時的な感情で誰もがしてしまうことがあるからです。両者の違いは以下のように説明できます。

一時的な感情による行為とモラルハラスメントの違いは、前者は一過性で、本人に不適切さの認識や反省があります。モラルハラスメントは、繰り返し行われ、加害者は被害者に責任があると考えます。

より詳しい判断の仕方としては、『こころの科学』219号に掲載されている、DV(ドメスティック・バイオレンス)の特徴です。引用します。

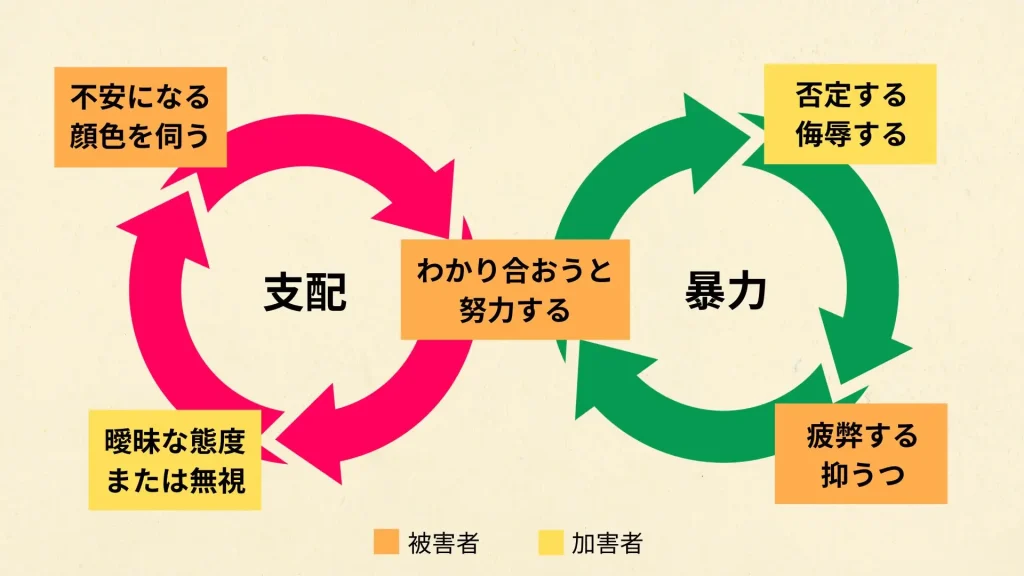

フランスの精神科医マリー=フランス・イルゴイエンヌによると、モラハラには支配と暴力の2段階があります。

罪悪感を感じやすい人が被害者に選ばれます。

加害者は嫌味やため息など、態度で不機嫌さを示します。また、加害者は不機嫌の理由を明確にしません。わざとあいまいにします。そうすることによって、被害者を不安にさせます。

加害者の不機嫌には一貫性がありません。あるとき問題ではなかったことが、別のときに問題とされます。被害者がよく言うのは「どこに地雷があるのかわかりません」です。被害者は加害者の顔色を伺うようになります。加害者の帰宅の時間が近づくと落ち着かなくなる人もいます。

ダブルバインドのコミュニケーションで追い詰める加害者、追い詰められる被害者も典型的な例です。

参考ページ︰【ダブルバインド】どちらを選んでも罰せられる

被害者が状況を変えようとすると、加害者は暴力的になります。被害者の話し合いの試みさえも、加害者は攻撃と捉えます。

侮辱、嘲笑、中傷、などが執拗に繰り返されます。一つひとつを切り取ると暴力に見えなくても、繰り返されると暴力となります。被害者は心身にダメージを受けます。身体症状として、精神症状として表れます。自殺に追い込まれるケースもあります。

追い込まれた被害者が暴言または暴力をふるってしまうことがあります。加害者はそれを逃しません。DVと声高に非難することで、さらに被害者の心が壊されていきます。

加害者に見られるのが自己愛的な性格です。以下のような特徴があります。

周囲から「結婚前に気づかなかったの?」と言われて、さらに傷つくこともあります。

多くの場合、結婚前にモラハラに気づくのはむずかしいです。加害者は外部の人には良い印象を与えることが多いためです。

被害者が自分のテリトリー内に入って、簡単に出られなくなると牙をむき始めます。密室で行われることに加えて、加害者は被害者を社会的に隔離します。友人も家族も実態を知るのがむずかしくなります。

被害者がテリトリーから出ていこうとすると、暴力で引き留める・泣いて謝る・土下座する・自殺未遂するなどの極端な行動を取ることもあります。

被害者は、責任感が強く、罪悪感を持ちやすい傾向があります。

責任感が強い人は、問題を自分事として考えます。「他人は変えられない。自分を変えるしかない」と考えます。加害者の他責的な性格が、被害者の責任感の強さと噛み合って、モラルハラスメントの関係が成立します。

被害者に求められることは、自分と相手の境界を明確にして、自分の責任と相手の責任をしっかり認識することです。他人の責任を自分の責任のように感じるのは、被害者に見られる傾向です。

被害者のカウンセリングは、心身のダメージ回復と決断の支援を目的とします。離婚の決断は複雑で、慎重な考慮が必要です。

誰が見ても離婚しかないと考える状況であっても、できることをすべてやってから決断したいと思うのが人の心です。決断に向かうプロセスの支援を求められるケースもあります。

加害者にカウンセリングを受けさせたいと希望するのは、もっともなことだと思います。この人と人生を歩もうと思って結婚したのですから、加害者が変わるのを願うのは当然です。

多くの場合、加害者が自らカウンセリングを受けることはありません。カウンセリングの提案を自分への攻撃と捉えて、モラハラが悪化する可能性さえあります。

本人に認識があるケースや他者から指摘されて自分のモラハラに気づくケースもあります。この場合は、カウンセリングが有効であると考えられます。

ただし、離婚を回避をするためにカウンセリングを受けて、離婚を回避できた途端にモラハラが再発するのは、典型的なパターンでもあります。時間をかけて慎重に見極める必要があります。

DVやモラルハラスメントの場合、夫婦・カップル2人でのカウンセリングを行わないのが通常です。カウンセリングでの会話が、新たなモラハラ行為を誘発する懸念があるからです。ただし、絶対ではありません。迷われている方はご相談下さい。

公的な相談機関を紹介しておきます。

電話やメールを24時間受け付ける窓口があります。専門の相談員が一緒に考えます。午後0時~午後10時はチャットでの相談も受け付けています。相談員が必要だと判断した場合は、面接、同行支援などの直接支援、安全な居場所の提供を実施します

配偶者からの暴力に悩んでいることを、どこに相談すればよいかわからないという方のために、全国共通の電話番号(#8008)から相談機関を案内するDV相談ナビサービスを実施しています。発信地等の情報から最寄りの相談機関の窓口に電話が自動転送され、直接ご相談いただくことができます。

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、相談や相談機関の紹介、カウンセリング、緊急時における安全の確保及び一時保護、生活や住まいに関する情報提供などを行っています。

モラハラのリスクを減らすためにできることを、個人レベルと家庭レベルで考えます。

被害者の特徴に当てはまると思われる方は、以下に取り組んでみられるのが良いと思います。カウンセリングも大いに力になれるはずです。

モラルハラスメントの被害者から相談を受けたときに心がけるべきことをあげます。

長くなりましたので、整理しながらまとめます。

モラハラは深刻な問題ですが、適切な理解と対策により、そのリスクを軽減することができます。自己理解を深め、健全なコミュニケーションを心がけることが重要です。また、必要に応じて専門家のサポートを受けることをためらわないでください。