執筆者:山崎 孝

公認心理師・ブリーフセラピスト・家族相談士

実家との関係や実家に関わる問題が、良好な夫婦・カップル関係に悪影響を及ぼすことがあります。過干渉、依存または援助、子育ての干渉、帰省、近居・同居、等々。これらに適切に対処できなければ、夫婦・カップルの危機に発展するのはめずらしくありません。

多くの夫婦・カップルが直面する悩みの一つに、実家との関係があります。

「お義母さんが毎週末突然訪ねてきて、家事や育児に口を出す」

「夫(または妻)の実家への頻繁な帰省で、夫婦の時間が持てない」

「妻の両親が経済的に困っているようで、援助を求められている」

これらは、実家に関わる問題の典型的な例です。結婚は二人の新しい生活の始まりですが、同時に二つの家族の関わりも生み出します。その関わりが時として、様々な問題を引き起こすことがあります。

実家問題は、新婚から長年連れ添った夫婦まで、あらゆるライフステージの夫婦関係に影響を与える可能性があります。その影響は、日常的な小さなストレスから、夫婦関係を揺るがす大きな問題まで多岐にわたります。

これらの問題は根深いことがあります。愛情、義務、伝統、個人の自立など、様々な要素が絡み合っているからです。以下に具体的な相談内容を紹介します。

個人の間には、自他の境界があります。境界を超えて相手の領域に首を突っ込みすぎると、「大きなお世話」と迷惑がられることになります。逆も然りです。家庭と家庭の間にも境界があります。

子どもが結婚や同棲のために家を出て新しく家庭を構えました。このことにより、親世代と子世代の間に境界が引かれます。このとき、親世代が一線を引けなければ、過干渉の問題が起こることがあります。子ども世代が一線を引けなければ、実家依存の問題が起こることがあります。

境界の問題は、他の実家問題と関連することがあります。例えば、価値観の相違や同居・近居の問題です。これらの問題に対処するには、良好なコミュニケーション、相互理解を深める姿勢が必要です。また、実家との関係を良好に保ちながらも、夫婦の独立性の確保が重要です。

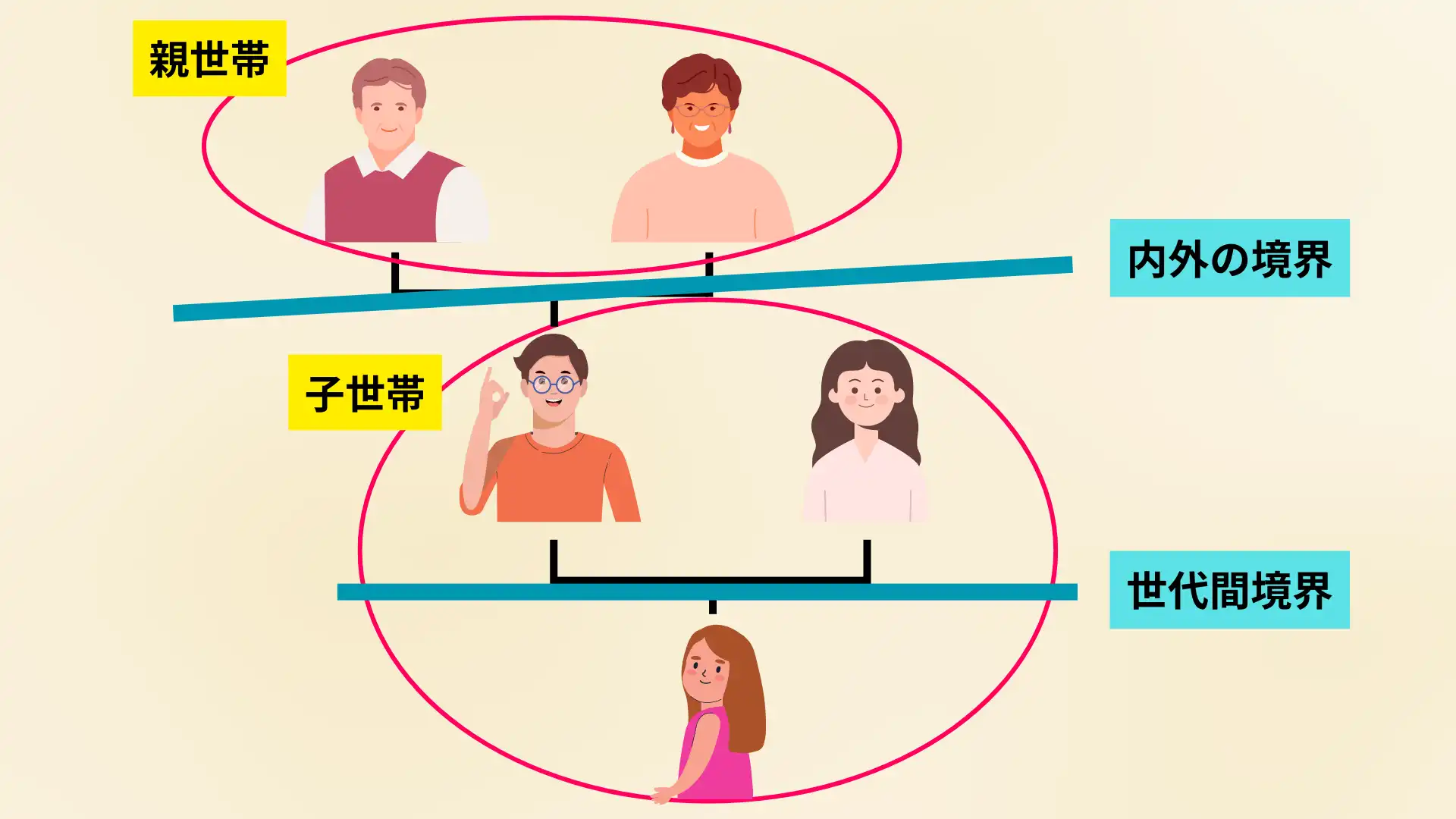

境界は家族心理学の重要な概念の一つです。境界には「内外の境界」と「世代間境界」の2つがあります。「内外の境界」とは家族と家族外の境界です。下図では、親世代と子世帯の間に引かれる境界です。「世代間境界」とは、同居家族における世代間に引かれる境界です。

適切な境界は、適度な相互交流と独立が保たれます。曖昧な境界は過度な干渉や介入を招くことがあります。強固すぎる境界は孤立や断絶を招くことがあります。

価値観の相違は、それ自体が問題となることがあり、他の問題(例えば境界)の原因となることもあります。

価値観とは、個人が重要だと考える物事の優先順位や判断基準のことです。家庭環境、教育、経験などによって形成されます。夫婦間での価値観の相違は珍しくありませんが、実家との価値観の違いも多くのカップルが直面する問題です。

価値観は個人のアイデンティティと深く結びついているため、その違いは単なる意見の相違以上に深刻な対立を引き起こす可能性があります。例えば、子育て、金銭管理、生活様式などに関する考え方の違いが、日常的な摩擦や長期的な関係の悪化につながることがあります。

価値観の相違は、境界の問題や同居・近居の問題とも密接に関連しています。価値観の違いは、実家間や夫婦間の境界の引き方に影響を与えたり、同居時の生活ルールの設定に困難をもたらしたりすることがあります。

新しい家庭を作るとは、新しい国を創ると考えることもできます。新しい国を創るとは、新しい価値観を創ることでもあります。お互いが大切にしているものをすり合わせて、新しい文化を一緒に創り上げていく関係が夫婦・カップルと言えます。

同居・近居は、家族の境界、プライバシー、自立性、日常生活の様々な側面に影響を及ぼします。 同居の場合、生活空間を共有することで生じる摩擦や、家事分担、生活リズムの違いなどが問題となります。近居の場合、頻繁な往来や干渉により夫婦の独立性を保てず、問題になることがあります。

一方で、同居・近居には経済的メリットや、子育て・介護における協力体制の構築といった利点もあります。これらのメリットとデメリットのバランスを取ることが、良好な家族関係を維持する上で重要となります。

同居・近居の問題は、境界の問題や価値観の相違とも関連しています。世代間の価値観の違いが日常生活の様々な場面で顕在化し、摩擦を生み出すことがあります。また、適切な境界の設定が難しくなることで、プライバシーの侵害や過干渉の問題が生じやすくなります。

同居・近居の形態を選択する際は、そのメリットとデメリットを十分に検討し、家族全員がお互いの立場を理解し、尊重し合い、話し合うことが大切です。また、状況の変化に応じて柔軟に対応できるよう、定期的に家族間でコミュニケーションを取ることが望ましいです。

介護は身体的、精神的、経済的に大きな負担を伴います。時間、労力、経済的資源の配分だけでなく、家族の役割分担、個人の生活の質、キャリアへの影響など、多岐にわたる側面を持ちます。また、介護に対する考え方や価値観の違いが、家族間の対立を引き起こすこともあります。

介護については、早い段階から家族で話し合い、将来の見通しを立てることが望ましいです。地域の介護サービスや支援制度について情報を収集し、専門家のアドバイスを受けることも必要です。介護は長期にわたる課題であり、状況の変化に応じて柔軟に対応していくことが求められます。

子育ては、実家との関係で摩擦が生じやすい分野の一つです。祖父母の愛情や経験に基づく助言は貴重である一方、それが過度になると夫婦の育児方針と衝突し、ストレスの原因になります。また、世代間での育児観の違いや、現代の子育て事情に対する理解の差が、対立を引き起こすこともあります。

育児・教育方針を夫婦で統一させるのがむずかしいこともあります。夫婦で統一できていない状態で実家の干渉を許すと問題がこじれるのは想像に難くありません。育児に限ることではありませんが、まずは、夫婦の主体性を保つことです。

パートナーと実家の不和は、文化的背景の違い、コミュニケーションの齟齬、価値観の相違などの要因から生じます。それらが顕在化しやすいのは、結婚初期や子どもの誕生など、ライフステージが変わる時期です。 パートナーと実家の対立は、夫婦の間に板挟み状態を生み出し、夫婦関係そのものを脅かす可能性があります。

パートナーと実家の不和は、深刻な夫婦問題に発展することがあります。子どもをパートナーの実家に連れて行かないことを数年続けた結果、パートナーが夫婦を続けることに疲れて離婚を選択することがあります。

実家と距離を置くことで、夫婦問題としての深刻化を回避できている例もあります。しかし、問題が深刻化し、自力での解決が難しいと感じた場合は、専門家のサポートを受けることも検討すべきです。

実家問題は多くの夫婦・カップルが直面する課題であり、その影響は日常的なストレスから深刻な関係の危機まで多岐にわたります。主な問題として以下があげられます。

これらの問題は複雑に絡み合い、単独または複合的に発生することがあります。各問題には特有の現れ方、背景にある原因、そして対処法があり、夫婦間のコミュニケーションや相互理解、適切な境界設定が重要です。問題が深刻化した場合は、専門家のサポートを検討することが推奨されます。

ここまであげた問題は単独で発生することもあれば、複数の問題が絡み合って複雑化することもあります。問題が複雑化しているときは、一つひとつの問題を個別に解決しようとするより、家族システム全体を見直す視点が効果的な場合があります。

専門的なサポートを求めることは失敗を意味するものではありません。むしろ、より良い家族関係を築くための積極的な取り組みと捉えることができます。早期に専門家に相談することで、問題が深刻化する前に適切な対応を取ることができる可能性が高まります。