執筆者:山崎 孝

公認心理師・ブリーフセラピスト・家族相談士

夫婦・カップルカウンセリングは、お二人の関係性そのものに焦点を当てる心理的支援です。個人カウンセリングが一人ひとりの心の問題を扱うのに対し、夫婦・カップルカウンセリングでは「二人の間で起きていること」を中心に扱います。

関係性の問題は、お互いの行動や反応が影響し合って生まれます。たとえば、一方が距離を取ろうとすると、もう一方が不安になって近づこうとする。するとさらに距離を取りたくなる。このような悪循環が関係性の問題を作り出し、維持させています。

カウンセリングでは、この悪循環を断ち切るために二つの視点から介入します。一つは個人内循環への介入です。これは一人ひとりの考え方や感情のパターンを扱います。もう一つは夫婦間循環への介入です。これは二人の間で繰り返されるやりとりのパターンを扱います。

この二つの視点を組み合わせることで、お二人の関係性により効果的な変化をもたらします。当カウンセリングルームでは、以下の心理療法を組み合わせて、お二人に合った支援を提供しています。

問題が複雑で、どこから手をつけたらいいか分からない。「相手が変わってくれたら」と思いながら疲れてしまった。そんな時、ブリーフセラピーが力になります。

ブリーフセラピーは「短期療法」と訳されますが、単に短い期間で終わるという意味ではありません。「今できることから始めて、効率的に変化を起こす」ことを重視します。

大きな変化や劇的な解決を求めるのではなく、小さくできることから試していきます。小さな変化が、関係性全体を動かしていきます。

「なぜこうなったのか」「どちらが悪いのか」を追求しません。これからどうしたいか、今何ができるかに焦点を当てます。

ブリーフセラピーは家族療法から発展したアプローチです。関係性のパターンに注目するという点は共通しています。

詳しくはブリーフセラピーページをご覧ください。

同じ喧嘩を繰り返してしまう。話し合いがいつも平行線。相手を責めるばかりで疲れてしまった。こうした状況では、家族療法の視点が役立ちます。

家族療法では、問題を個人に求めません。二人の間で繰り返されるパターンに注目します。

例えば、

妻が不満を言う → 夫が黙る → 妻がさらに不満を言う → 夫がますます黙る

というパターン。このパターン自体が問題を作っています。

家族療法では、このパターンを一緒に見つけて変えていきます。パターンが変わると、関係性が変わります。

夫婦で一緒に来る必要はありません。一人の行動が変われば、関係性全体に影響が広がります。

詳しくは、家族療法のページをご覧下さい。

相手の言動にいつも同じように反応してイライラしてしまう。ネガティブな考えが頭から離れない。行動を変えたいのに変えられない。認知行動療法は、こうした悩みに対応します。

認知行動療法では、物事のとらえ方(認知)と行動のパターンに注目します。

例えば、パートナーがメッセージに返信しない時、「私のことをどうでも良いと思っている」と考えて不安になる。この極端な認知が、感情や行動に影響します。

認知行動療法では、認知の幅を広げます。「忙しいのかもしれない」「スマートフォンの充電が切れたのかもしれない」。複数の可能性を考えられるようにします。

認知の幅が広がると、行動の選択肢も増えます。より適応的でバランスの取れた選択ができるようになります。

認知行動療法は理論が分かりやすく、セルフケアにも活用しやすいという特徴があります。書籍やWebサイトで紹介されている心理的なテクニックの多くが、認知行動療法に基づいています。

詳しくは認知行動療法のページをご覧ください。

誰かに話を聞いてほしい。自分の気持ちを整理したい。指示やアドバイスではなく、ただ理解してほしい。来談者中心療法は、そうした希望に応えます。

来談者中心療法では、カウンセラーが指示やアドバイスをすることはありません。あなたの話を丁寧に聴き、あなた自身が自分の気持ちや考えに気づいていくことを支援します。

誰かに話を聞いてほしい。自分の気持ちを整理したい。指示やアドバイスではなく、ただ理解してほしい。そうした希望に応えるアプローチです。

人には自ら成長に向かう力があります。カウンセラーの役割は、その力が発揮されるように関わることです。

来談者中心療法は、カール・ロジャーズという心理学者が提唱しました。今では一つの技法というより、すべてのカウンセラーが備えるべき基本的な姿勢として広く共有されています。

詳しくは来談者中心療法のページをご覧ください。

「どのカウンセリングが一番効果があるのか」と迷われる方は多いと思います。

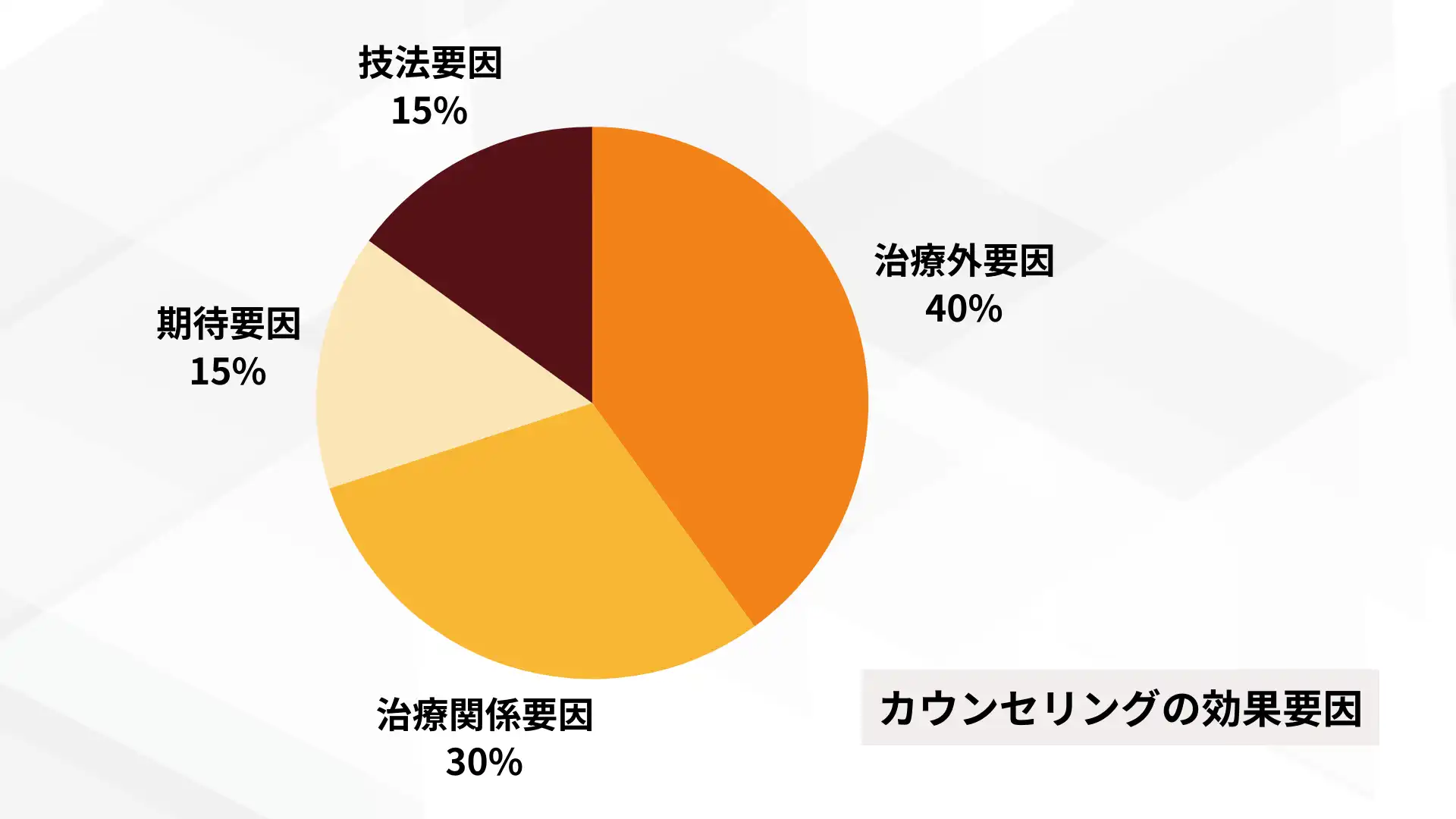

カウンセリングの効果について研究したランバートという研究者は、効果を構成する要因を以下のように示しました。

カウンセリングの理論や技法による違いは15%です。それよりも、カウンセラーとの信頼関係(30%)の方が大きな影響を持ちます。

どのアプローチを選ぶかよりも、「このカウンセラーとなら話ができそう」と感じられるかが大切かもしれません。ただし、ランバートの研究には批判もあります。個々のケースでは、この割合が異なることもあります。

一人でも大丈夫です。家族療法やブリーフセラピーでは、一人の行動が変わることで関係性全体が変わると考えます。

もちろん、お二人で来ていただくことも可能です。

初回のカウンセリングで、今困っていることや希望を伺います。その上で、どのアプローチが役立ちそうか一緒に考えていきます。

また、一つのアプローチに限定する必要はありません。状況に応じて組み合わせることもあります。

可能です。カウンセリングを進める中で、別のアプローチの方が役立ちそうだと感じた場合は、ご相談ください。

大切なのは、理論や技法ではなく、あなたの状況が改善することです。柔軟に対応していきます。