執筆者:山崎 孝

公認心理師・ブリーフセラピスト・家族相談士

当カウンセリングルームでは、主に家族療法・ブリーフセラピー(短期療法)にて、夫婦の問題改善・解決の支援を行っています。

個人カウンセリングでは、その人の内面に焦点を当てて問題の改善・解決を図ります。家族療法では、家族内の関係、家族と家族を取り巻く環境との関係に焦点を当てて、問題の改善・解決を図ります。

夫婦2人でなければ家族カウンセリングができないということはありません。個人カウンセリングであっても、家族内の関係、家族と家族を取り巻く環境との関係に焦点を当てていれば、それは家族療法です。

ここでは、家族療法の代表的な理論であるシステム論と円環的因果律の2つを紹介します。

家族・夫婦などの集団をひとかたまりのシステムとして捉えます。職場やクラブ活動などもシステムとして扱うことができます。

問題の原因を個人に帰属させるのではなく、システム内の相互作用によって生じていると捉えるのがシステム論の考え方です。「問題がある人はいない。問題を作るシステムがある」との立場を取る、人にやさしいカウンセリングです。

例を示します。

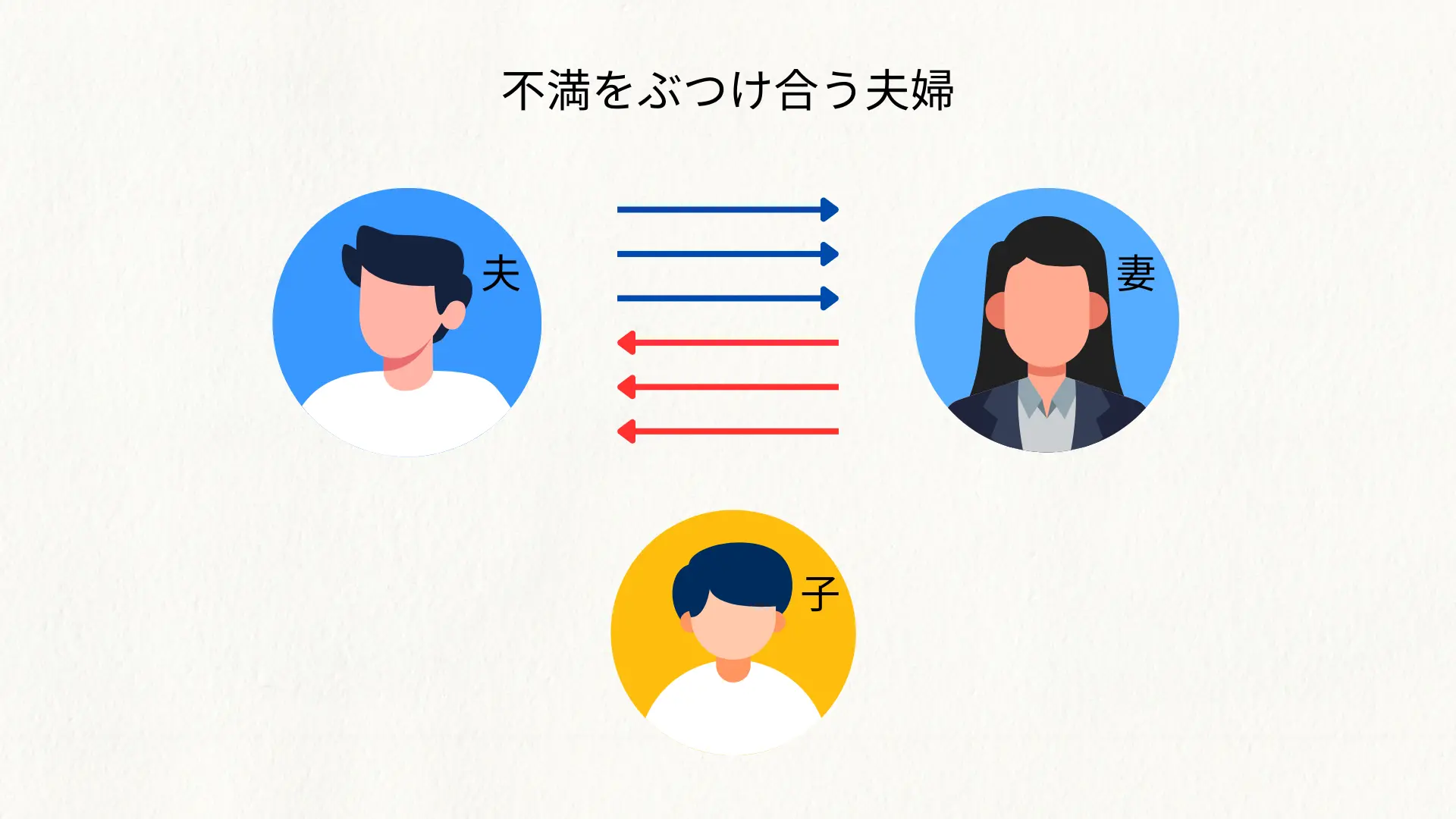

以下の図は、子どもが1人いる3人の家族において、夫婦の関係が悪く、お互いに不満をぶつけ合っている状態を示しています。

矢印の方向は関心(この場合は不満)を向ける相手です。矢印の下図は関心の量を示しています。

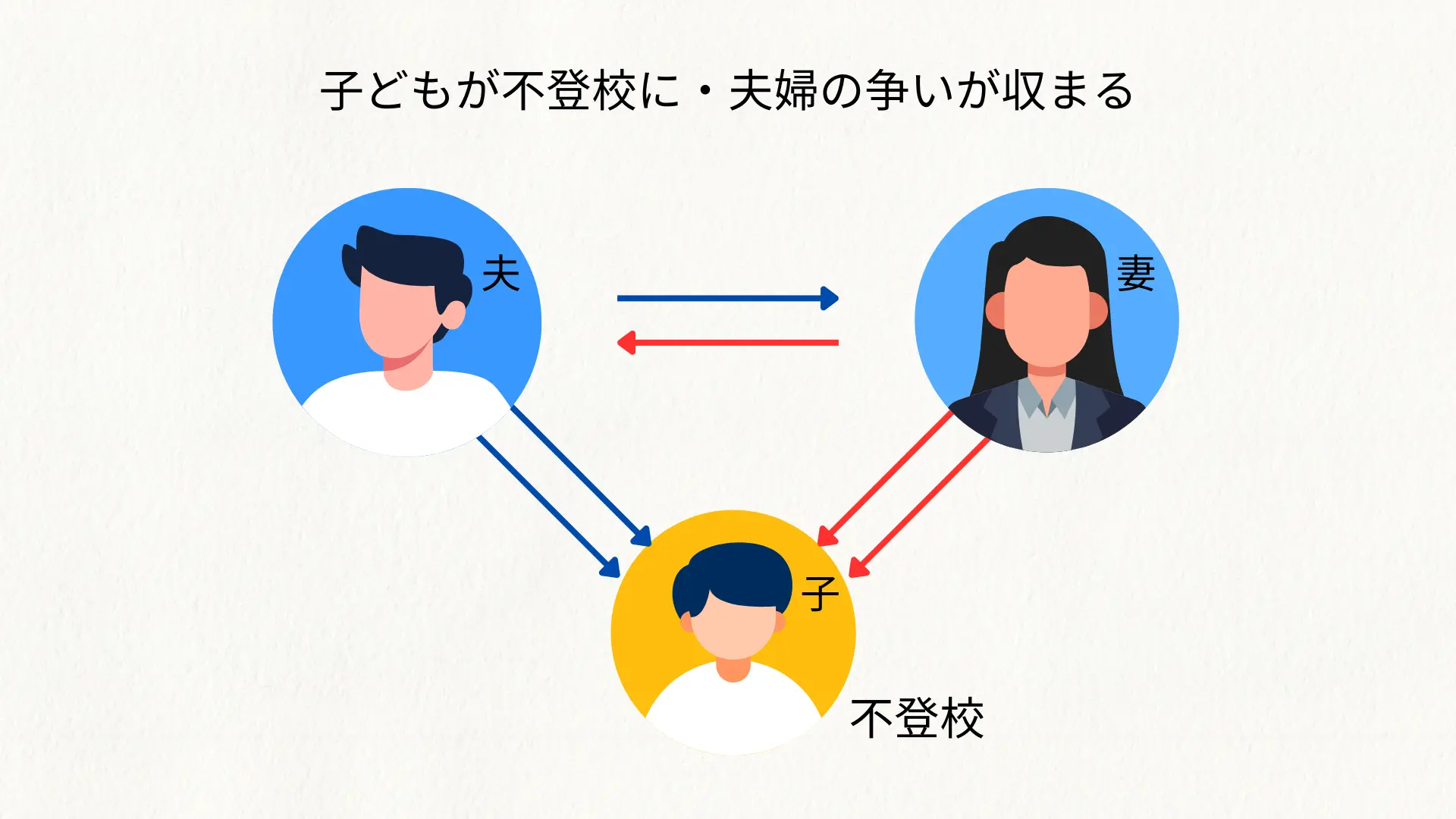

夫婦の関係の悪さが続くと、子どもが病気になったり、不登校になったりすることがあります。子どもが病気または不登校になると、お互いが相手に向けていた関心が子どもに向くことになります。その結果、夫婦の争いが収まることがあります。

この場合、カウンセラーは「お子さんは身体を張って夫婦の争いを止めたのかもしれませんね」と言うかもしれません。そして、「不登校がなくても争わなくて良い方向を考えてみませんか」と言うかもしれません。

このように、システム内の相互作用を変化させて、問題の改善・解決に向かう支援を行います。

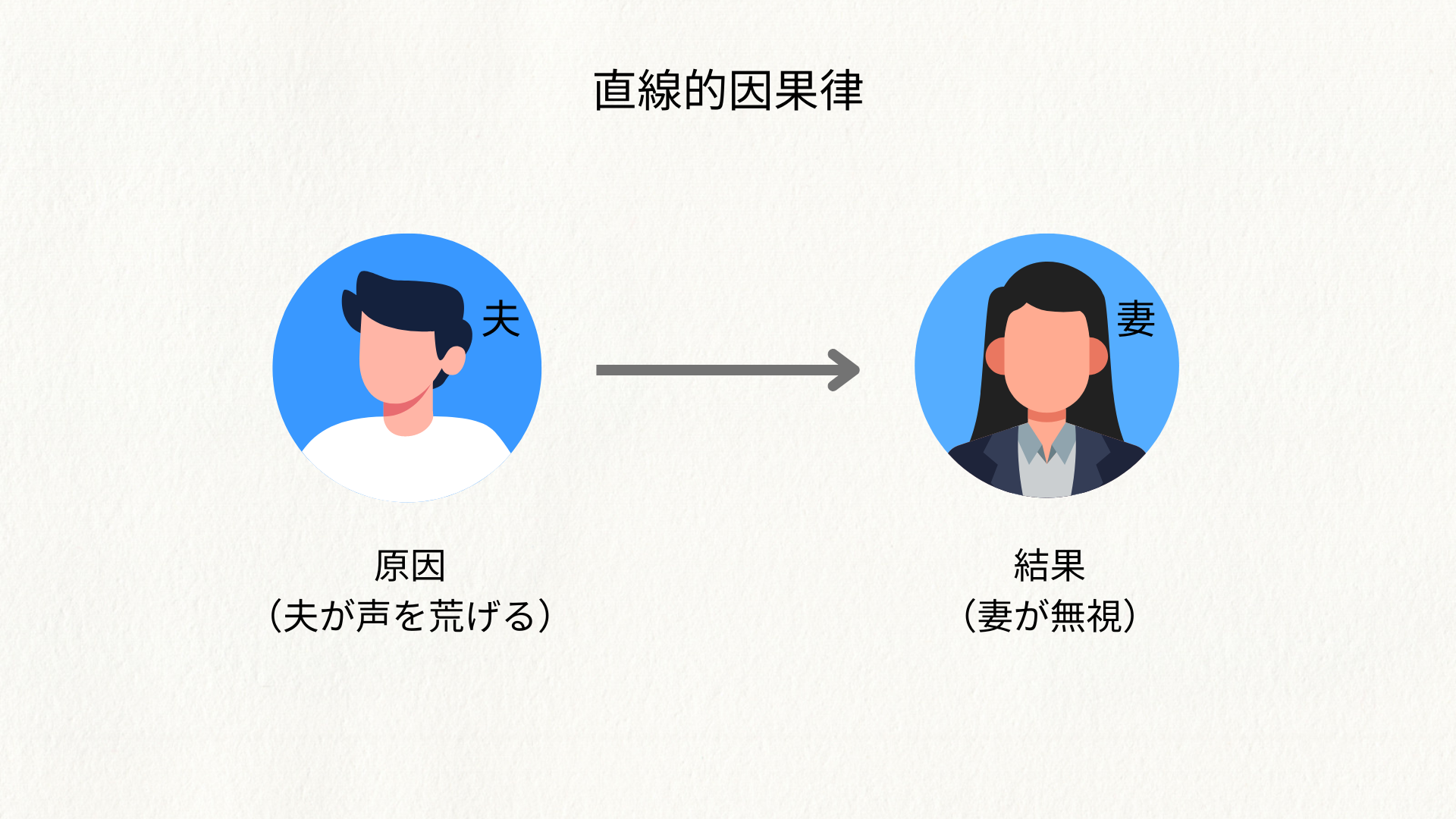

私たちは普通、問題が起こると原因を探します。「原因 ➡ 結果」と考えます。この捉え方を直線的因果律といいます。

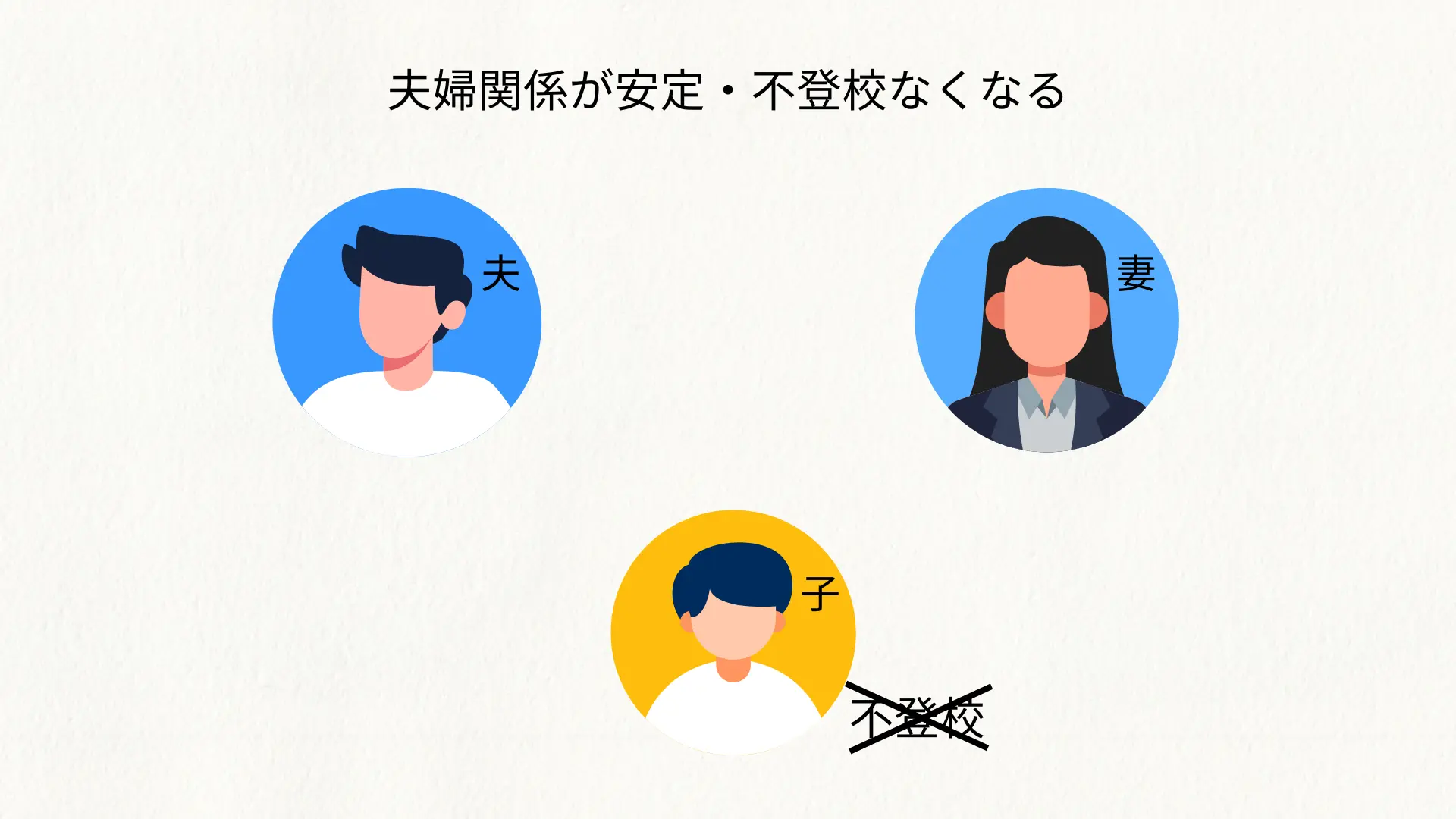

家族療法では、直線的因果律の立場を取りません。原因と結果は円環的に循環していると捉えます。これを円環的因果律といいます。視覚化すると以下のようになります。

夫が声を荒げる ➡ 妻が無視 ➡ 夫が声を荒げる ➡ 妻が無視 ➡ 繰り返し

どちらの発言も原因であり、同時に結果でもあると捉えます。この悪循環を断ち切ることで、問題の改善・解決を目指すのが家族療法の考え方です。

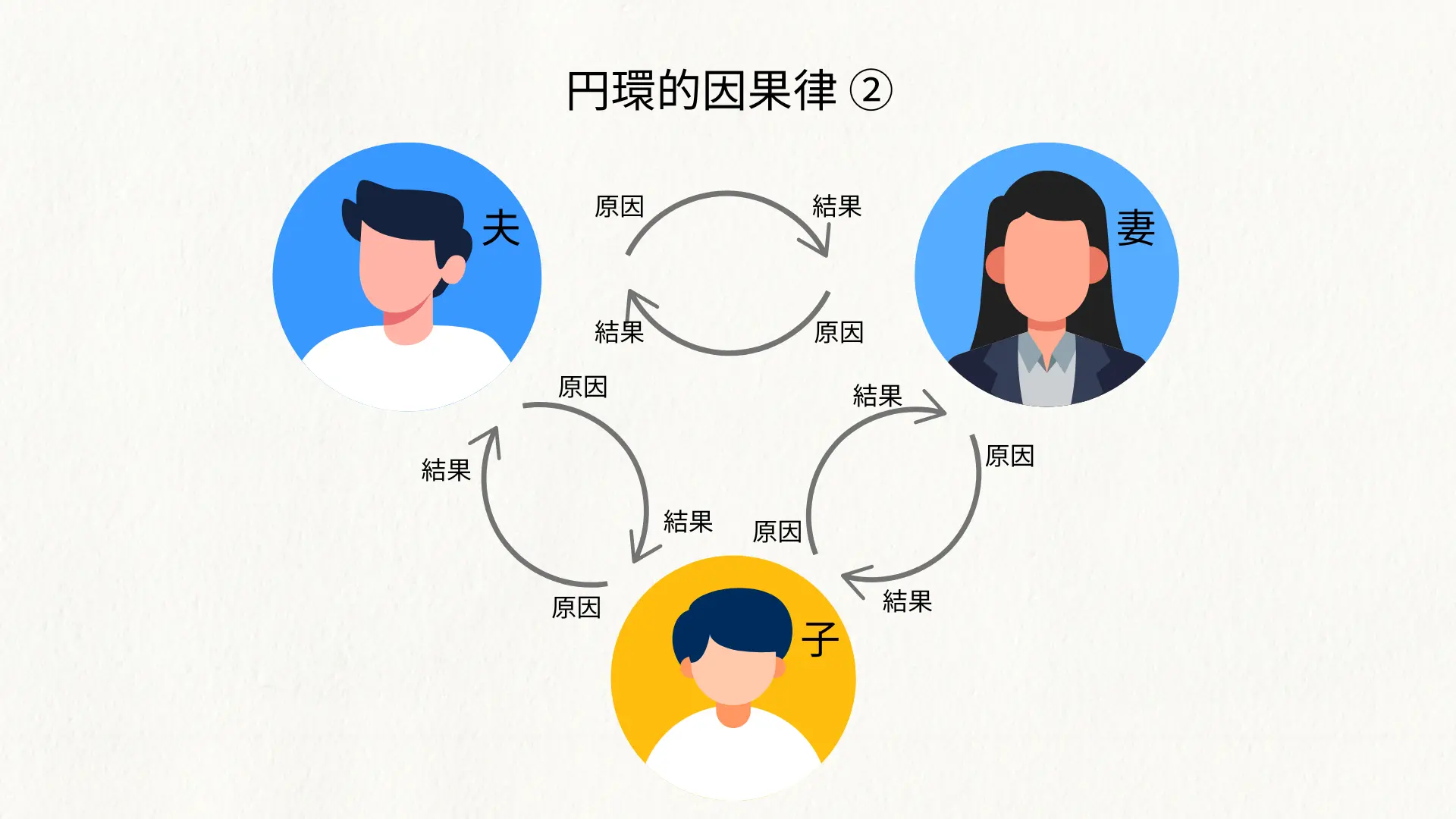

人数が増えても同じです。

父親が母親に声を荒げる ➡ 母親が抗議する ➡ 夫婦ケンカになる ➡ 子どもが怯えて泣く ➡ 父親が母親の責任と責める ➡ 母親がさらに抗議する ➡ 子どもがさらに泣く ➡ 以下繰り返し

上記のケースであれば、夫婦それぞれが望むことをしっかり伺った上で、その望みが叶う方向に機能するであろう行動課題を提案するかもしれません。

家族療法は必ずしも複数人の参加を必要とするわけではありません。個人カウンセリングであっても、システムやシステム内の相互作用を想定した支援であれば、家族療法を行っているといえます。

家族療法には複数の学派があります。ブリーフセラピー(日本語で「短期療法」、カタカナ読みが一般的)は、コミュニケーション派(MRI派)から生まれたものです。

ブリーフセラピー(短期療法)とは、効果的かつ効率的な支援を目指す心理療法です。ブリーフ(短期)の名称は、当時主流の精神分析療法(面接回数がとても多いカウンセリング)のアンチテーゼとして命名されたと言われています。

ブリーフセラピーの代表は、MRI短期療法と解決志向アプローチ(SFA)の2つです。

家族療法と同様に、原因探し・犯人探しをしません。悪循環を断ち切り良循環を作り出す、既に存在する良循環を広げることで改善・解決に向かう支援を行います。